潘立勇

谢谢主持人!谢谢高建平会长和深圳大学同仁们为举办这次会议付出的努力!

我首先要说一下,线下线上美学界的朋友们,我特别珍惜这次交流的机会,因为我的生命存在不确定因素。去年查出胰腺发生恶性病变,动了四级大手术。这个手术以后,本来平均存活率六个月左右,我已经挺过一年半了,老天已经对我眷顾了,所以我会珍惜我的有生之年,应该是有生之日吧。然后也坦然面对,我认命,生死有命;但是想尽性,尽我本人之性,尽物之性,尽他人之性(在时所能予的有生之日完成心所能及、力所能致的事情)。所以,我非常珍惜这次机会。

今天我带来的题目,就是去年立项的国家社科重大招标课题,叫“宋明理学与中国美学话语体系建构”。最近几年,我们人文社科界最关注的是如何构建中国特色的学科体系、学术体系、理论体系、话语体系等等。这里涉及两个主题词,一个是本土,到底什么是我们的本土特色;第二个就是体系,到底什么是我们的独特体系。因为历来,包括我们自己对我们美学或者人文理论界的一个看法,就是中国美学历史上提供的理论成果或者形态往往是片光吉羽、片言只语式的、笔记式的,缺少一个体系;第二个认为中国历来缺少超越性的形而上的对抽象领域的思考。这个观点就大概而言也许没错,尤其针对文人类型来讲没错,针对艺术领域来讲没错。但是,我发现我们以前的美学研究视野偏窄了一点,过分偏重于艺术领域,把美学专注于艺术形态,把美学思想的研究对象专注于文人,忽略了哲学家,忽略了其他的。这种视野是片面的,存在缺陷的。

其实我们回顾梳理一下,我三十多年前读硕士的时候就开始做朱熹的艺术哲学,我发现中国的哲学,尤其到了宋明理学,体系的问题、超越性问题都解决了,而且解决的相当有深度。所以,在这里,其实是我们自己对我们的本土遗产,认识是不够的。

我们这个课题主要的目的就在于探讨、分析宋明理学怎么样在继承原始儒学伦理主旨的基础上,吸取了道家和佛家的理论智慧,构建了一个更为成熟的一个理论体系,并形成了自己独特的美学形态。这个美学形态在我看来,是个本体性的、思辨性的、有体系性的这样的一种美学建构。这是我们不可忽视的美学理论遗产,这也应该是中国古典美学一个必不可少的环节。但以前我们可能对它的关注和评价往往都是很不够的。进而,我们需要分析宋明理学对宋元明清乃至近代中国美学理论建构上起到的历史作用;到了近现代,它又发挥的一个转化的作用;以及当代我们再如何从宋明理学里面汲取它蕴含的有资于构建现代中国美学话语体系的源头活水。我主要就从这几方面谈。

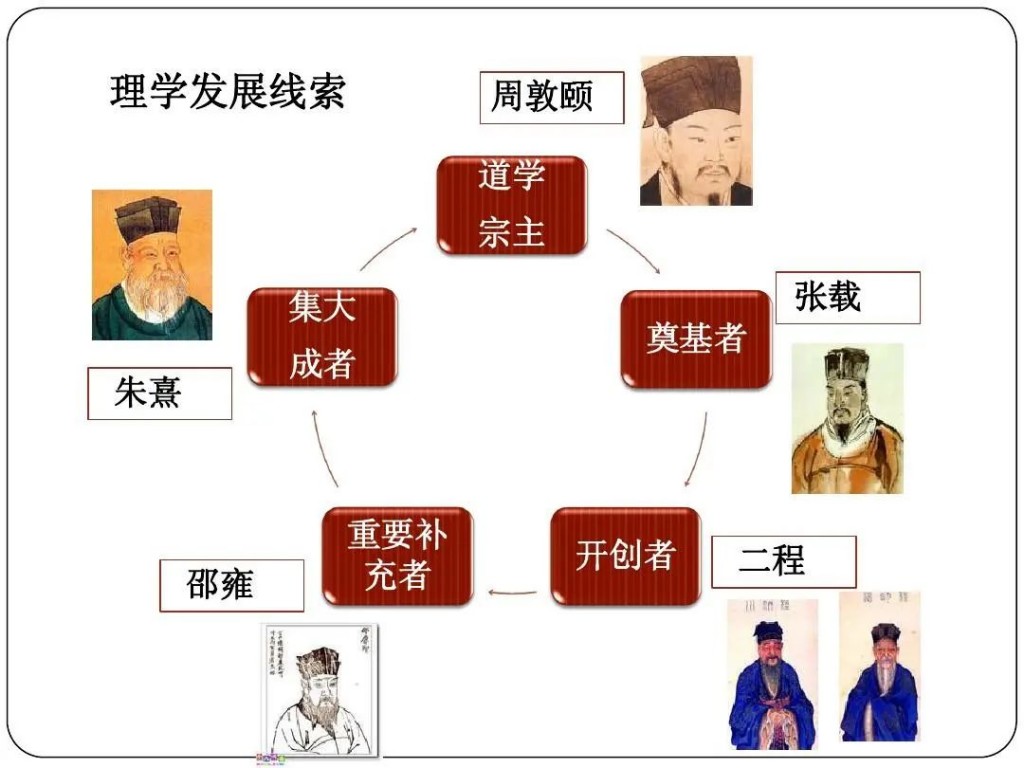

宋明理学一般被称为是儒学发展的第二阶段,称为新儒学。我首先谈新儒学新在哪里?我讲它的新有三个特点,一个是本体论的追求,本体思辨的追求;第二,吸取了道家和佛家的智慧;第三,构建了一个本体功夫论的理论体系。这三点都跟美学自身密切相关。

我们知道中国以前确实缺少那种追求绝对抽象的纯粹理性,不过其实道家就有了,原始儒家是没有的。孔子主要是教你怎么做好人,至于为什么要这样做,在世的“所以然”问题,原始儒学没有解决,而新儒学解决了这个问题。新儒学不但关注实际世界,而且关注“真际世界”。大家注意,“真际世界”这个概念是佛家的用语,后来被冯友兰在《贞元六书》中加以运用。科学研究的是实际世界,哲学研究的则是真际世界,后者并不是实存的,但是一个逻辑的,一个思辨上的存在;道家已经开始思考真际,但是真正的成熟思考,是在宋明理学那里。比如像朱熹讲,没有椅子以前,椅子的理已经在了。椅子作为一个实存的椅子,它是会损坏的,但是理永远不会损坏的。这是一个对存在界的本体的解释。

美学和文艺理论上大家最熟悉就是“文道关系”。“文道关系”从荀子过来,一直到新儒学的鼻祖周敦颐那里,主要还是道德内容和表达形式的关系。他提出这个“文以载道”,文和道还是两截的,其实还没有解决文和道的体用关系,也不是从本体论上来探讨到底这个文的本体是什么。只有朱熹提出“文道合一”的时候,才从本体论上解决了这个问题。文皆从道中流出,这个“流”相当于黑格尔的“显现”。这个“流”不是直接发生,不是发生论上的,而是指任何文都有一个道的本体,道的本体都会通过文显现。那么,从这个理论直接推论的话,任何文都应该符合道喽?为什么会出现不符合道的文呢?朱熹还有个理论,即理和气是“两在合一”;理是一个理想的本然的原型,气是一个实存的载体;实存的东西有时候会偏离这个理的原型,这按朱熹的原话叫做“理会有管不到气处”,以至会出现文道不合一的情况;所以我们要做的就加强修养,使自己“心与理一”。

我们对美也好,对任何世界上其他现象也好,都要思考一个所以然,一个终极的根源(这是朱熹的理论贡献),然后到王阳明那里又超越了这种思路。我们知道从古希腊到德国古典哲学,都存在这个问题,即把一个世界当成现成的存在,而现象学就解决了这个问题。其实这个问题王阳明就解决了。王阳明在“天泉证道”里面,有一句给弟子的话,叫“无心俱是幻,有心俱是实;有心俱是幻,无心俱是实”。这看来很矛盾的,其实是非常辩证的。所谓“无心俱是幻”,就是他认定这个世界(包括良知),是有一个理想的原型的,没有这个原型,没有这个本体,世界就无所依据,也无以呈现,所以无心俱是幻,必须有心;但第二句话呢,“有心俱是幻”,是什么意思呢?你一旦把这个美也好,把这个德也好,当做一个现存、已存的实在,那就是幻,这个就是“相缚”这就是“理障”。这个世界理想的东西,不是现成的、绝对的、已经成立的,而是在一个境遇当中产生的(呈现的)。

所以这些问题就大大推进了我们对哲学也好,对美学也好,对艺术等问题的思考,这种本体论以前显然是没有的。苏东坡是个大才子,但在朱熹看来是道学不通的,英才使气,很有才气,但缺少一个对世界一以贯之的看法。朱熹就有,他对这世界构成的解析就是“理-气-象”。道是本体,气是实体,象是状体;对我们人存在来讲,就是“性-情-形”;性是本体,情是实体性的,形为状体;对这个大自然来讲,太极是本体,阴阳二气是实体,青红黄绿的发现,那就是状体。这种解释的思路,我觉得一个是在中国历史上是没有的,其次在世界上我觉得也是具有国际话语水平的。

第二,它汇通了道家和佛家,这个具体我不多展开了。我们讲原始儒家缺少宇宙论和人生论的沟通,后来周敦颐改造了陈抟的一个太极图,从道家的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,引进了从无到有这个世界构成的宇宙论,这里我不展开了。在佛家那里诸如“月印万川”,一和多的关系;“境由心生”,人的觉悟和世界的呈现这种关系及实际和真际的关系,等等这些方面,理学都充分地吸取了。但是理学坚持了儒家自己的伦理立场,认为道家和佛家都是虚,都是幻。按熊十力的说法是——熊十力原来是信奉佛教、信奉禅宗的,后来就站在儒家的立场——认为这个佛教是反人类的,总的来说他们对“有”的、实际的世界关注不够。所以,新儒学吸取了道家和佛家的智慧,但坚持了原始儒家自己的伦理立场。

那么第三,新儒学在理论上更新的、最有价值的就是建立了本体工夫论。本体工夫思想其实中国历史上早就有,但到宋明理学那儿成熟了,到王阳明那里则圆熟了。所谓本体就是世界存在的依据;所谓工夫,就是这个潜在的依据怎么样呈现为现实的途径或方式。境界就是通过工夫使这种本体毫无亏欠的圆满的呈现,(由此构成了中国哲学“本体-工夫-境界”的独特的三段论模式。)

这个本体作为世界的终极依据,也就是天,古今中外,形成本体论以后,大家都在追求和探索。但是对本体的认定不一样,西方的本体即“天”有两个认定,一个是神,那是通过信仰来追求;一个绝对抽象的真理,那是通过阐释来获得。而中国对本体的界定不一样,对天的界定,既不是神,也不是绝对抽象的本体,而是当下的恰如其分的存在,按易经的说法叫“各得其分”,这个度就是本体。所以中国人的这个沟通天人的方式,就是用工夫(包括“心上工夫”和“事上工夫”)。这个功夫不是阐释,不是信仰,而是体认,是身心的体认,所以中国往往把自己的学问当做“身心之学”。我觉得工夫论特别值得我们重视,我们美学跟西方的差别,就在于工夫论。我们没有从柏拉图一直到海德格尔以来的西方那种学院式的、书斋式的动不动就几十卷的那种的建构。我们往往一部美学史,就是身心的体验史,就是功夫的呈现史,怎么样通过工夫使美能够呈现。所以,对本体的探求,对佛道智慧的吸取,然后本体工夫论的建构,我觉得这是新儒学之所以为新的特点。当然其他还有,我不展开了。

那么,这对于我们美学的历史上的建构产生了什么样作用呢?首先,在历史上,大家注意到没有,从汉唐气象转向宋元境界一个最大特点就是由外向内转;汉代歌功颂德,唐代描写壮丽的美,比如自然风光等等,往往是外在的抒写与描绘,而宋人转向了对内在的心性的思考与探索。哪怕从细枝末节里面,日常生活里面都跟天人之际相关,从方寸天地里面思考天人。所以你们看到没有,宋代的理趣的增强,性情的提出,胸襟啊、气象啊这些主体性的美学范畴的提出,这些东西都受宋学的影响。宋学的两个资源,一个是史学,一个理学,我觉得美学受理学的影响更大。整个宋代,乃至宋到元,直接受这个理学的影响,导致了从汉唐气象到宋元境界这个转换。这块人们注意到了,但我觉得学界研究得还不够深入。当然美学史的这个演变有各种原因,有社会、经济、文化原因等等,但哲学的这方面的原因,是非常重要的,甚至是最重要的。

第二、明清之际出现了被李泽厚称为浪漫主义思潮的主情文学或者美学。这个里面当然跟当时社会进入近代了,市民阶层形成,商品经济形成都有关系,但在哲学上的主导影响就是缘于王阳明及其心学。他在理学内部进行变革,利用理学范畴的内在张力进行革命性的突破。宋代理学也主张“心与理一”,心里面包含着情和性;情和性在朱熹那里是两元的,到王阳明变成一元;因此他说本体之内乐虽然不同于七情,但不离七情。由理到心,再由性到情,这个转换意义很大。王门后学,更是推波助澜,可以说是直接推升了中国的明清之际的主情思潮。

另外到近现代的转换,如我们在座的杜卫、冯学勤教授在研究的近代人生论的美学、现代生活艺术化理论,一直到现在转向生活美学,其实这种转换的基础理论渊源都跟中国古代的心性哲学,尤其跟宋明理学深化的心性哲学相关。因为中国人,是把体验看作是具有本体意义的。这世界,就是我的对世界的感受。我通过体验改变或者塑造人在世界上的一种存在。(这个近代的转换里面的精神要素是传承和发扬中国心性哲学,尤其是宋明理学心性哲学的主体性化育主旨和工夫)。所以,宋明理学在宋元之际、明清之际、近现代之际,已经在中国美学理论的建构上实际地起作用了。

那么在当代,我们从现在的学术视野来看,它还有什么意义?

第一,我觉得它的这个美学的主旨——对人生的关注,对境界的关注,以及知行合一的理念,美学不光是观听之学,是身心之学,这个主旨我觉得我们现在可以而且是应该充分地继承的;第二,好多术语,比如说美啊,我们不必纠结其他的定义,美就是恰如其分。就是刚好,就是度,就是宜,就是适,这类术语我们可以很好的发掘;(补白:第三,阳明的良知又是一种“独知”,这种本心明觉或本心独照对于我们当代美学话语的建构还有重要的启示意义:作为个人,我们要敢于面对世界表达自己独特的体验和感受;作为民族,我们更要敢于面对全球表达本土的独特的话语和体系。)

我觉得宋明理学,它确实是一种比较复杂,又是极为成熟、最具有特色的中国本土哲学。这个哲学的主旨是人学,与美学的关系极为内在,是跟人当下的生存的体验密切相关的,至今仍具有本源性的活力,我们有理由更加的重视我们这份遗产。

谢谢大家,谢谢关心我身体的各位朋友!

潘立勇教授于2021年11月14日下午,在中华美学学会第九届全国美学大会暨新时代中国特色美学基本问题研究国际学术研讨会上,以《宋明理学与中国美学话语体系建构》为题,向大会发表主旨演讲。本文即根据演讲录音整理,并经由潘教授亲自审定,文字内容做了一定的修订和补充。

潘立勇

国家社会科学基金重大项目“宋明理学与中国美学话语体系建构研究”首席专家

浙江慈溪人,现任浙江大学人文学院哲学系教授、博士生导师,南方科技大学社会科学高等研究院特聘研究员。发表学术论文160余篇,出版学术专著10余部,主持国家社科一般项目5项、重大项目1项、重大项目子课题2项。