高建平

摘要:在艺术与技术之间,存在着一种“间距”。艺术曾经经历了 一个依赖技术的时代,后来又经历了一个受到技术挑战的时代。作为艺术的一个门类,文学也在不断地受到“技术”的“污染”,对技术的发展具有很强的依赖性。这种现象,引起了人文学者们的焦虑。理解艺术与技术的关系,“间距”是一个很好的概念。“间距”不是“距离”,也不完全是“保持距离”,而更可能是“利用距离”。“距离”是客观存在的,艺术不能离技术过于近,也不能过于远。艺术家的注意力,也不应该是放在如何保持距离之上。相反,艺术家要利用这种“距离”,以保持艺术的独立性。

在当代科学技术迅速发展的时代,艺术的处境如何?是否还会存在?以什么方式存在?学术界在思考、争论,并由此成为学术的焦点。由于这个问题与我们的生活密切相关,也由于研究者众多,所涉及的现象复杂,应该分别进行研究。我想在这篇文章中,集中探讨艺术与技术的距离,并由此而思考一个概念:“间距”。

从艺术与技术的差异说起

“艺术”这个词从词源上讲,与“技术”说不上有什么“距离”。曾经有过一个时代,“艺术”即“技术”。

从词源上讲,欧洲语言中艺术与技术两个词是联系在一起的。Art这个词来源于古印欧语系的词根ar,其意义是“结合”,由此形成了拉丁语的ars,表示技能、技艺。形成古法语的art和英语的art,都保有这个词义,相当于现代英语的skill,直到今天仍然如此。“技术”这个词的英语technical,technology,都来源于希腊语的tékhnē,可溯源于印欧语系的词根tek- ,即shape和make,相当于汉语的“构形”或“制造”。

在中国,“艺术”这个词由“艺”和“术”两个字连缀而成。“艺”字的最初写法是“埶”,像手执树种在土里。中国是一个农业国,因此“技艺”主要指“园艺”,是“种树”。后来,这个字被附加一些要素,写成了“蓺”和“藝”,又被普泛化为“才能”之意。孔子时讲“六艺”,指“礼、乐、射、御、书、数”六种技能。“礼”指执掌礼仪之事,“乐”指礼仪时的音乐舞蹈,“射”指射箭,“御”指驾车,“书”指书写,而“数”指数字的计算,即那个时代的数学。“六艺”是用来教育贵族子弟的六项科目。“术”写作是“術”,本义是“邑中道路”,后引申为“手段”和“策略”,如“驭人之术”。此字后来又常指“方术”“法术”等。当然,“艺”和“术”两字的连缀,在古代也用,但其意义与今天完全不同。

一些学者引用这样的词源试图证明,“艺术”即“技术”,艺术性就是指技艺精良。艺术总是与“做”“制作”“生产”等有关。“艺术”与“审美”正好相反。“审美”是感觉、认知、接受,是从外向内的活动,或者用杜威在《艺术即经验》中的表述,就是undergoing;与此不同,“艺术”是“做”,是以生产某种事物或制作某种物件为目的的活动,用杜威的表述,是doing。当然,并非所有的“做”“制作”和“生产”都是艺术。只有“做”得好,“操作熟练”“制作精良”,才具有艺术性。

如果我们参观皇宫或王公贵族的官邸,看到诸如金银手饰、器皿,陶瓷制品,漆器玉器,这些能工巧匠的作品,也被当成艺术品来展出。在生活中,到处都有艺术。各种优秀的工匠,如木匠、铁匠、石匠、泥瓦匠,当然,还有更受人尊崇的一些人,如造钟表的、磨镜片的,都是一些了不起的人。三百六十行,行行出状元。这些“状元郎”们,就成了艺术家。还有人说,领导是一门艺术,说当领导像弹钢琴,十个指头有轻有重。做一桌菜,又好吃又好看,这样的菜简直是“艺术”。房屋装修得很讲究,简直像一座“艺术”的宫殿。这些都是“艺术”这个词被允许的用法,我们对于“艺术”这个词的理解,并不能完全脱离这些用法。

然而,从另外一个方面看,现代艺术概念,源于“the fine arts”概念的提出。这个概念最早由1 8世纪的法国人夏尔•巴图(Charlse Bateux)提出。中文将这个词翻译成“美的艺术”。这个概念将各种高等的、或“美的”艺术放在一道。"于是,艺术家就不再是工匠。将“艺术”与“工艺”区分开来,是当时人的追求。所谓“现代艺术体系”,说的就是这一点。这种结合,后来由于编写《百科全书》的需要,被采纳并广泛接受,迅速在法、英、德等国传播开来。等到世纪之末康德写作《判断力批判》时,这个词已经广泛流行。这种艺术与美、趣味、天才、灵感等概念结合在一起,进一步完成了与“工艺”概念的对立。

由于这种集合以及对不同门类的艺术中的共同性的追求,即从中寻找艺术性的努力,又进而形成了以大写字母A 开头的Art的概念。这一概念试图在Art与art之间作出区分。以大写字母A开头的艺术,是说艺术不再只是“技术”,不再是“工艺”。它有一种auro, 或可翻译为“灵韵”,就像是普通的凡人一旦有了灵光圈,就成了佛,或者说一旦成了佛,就有了灵光圈一样。从原来的art到Art,也具有这样的效果。一种原本与技术、工艺混合在一起的art,这时被“神化”或“圣化”了。它的这种地位是被赋予的。当然,并不是由于某一位人格化的神来授予,而是由于社会的发展,艺术与工艺的区分成为一种社会的需要,而这时,有人辨识出这种趋向,将之明确提出来,并加以命名。

《庄子•养生主》中讲了庖丁解牛的故事。这个故事精彩绝伦,是对艺术的形象解说。王问:技何以能达到这等水平?庖丁答:这不是技,而是道。这就是说,在劳作活动中对技术的把握,到了一定的程度之后,就成为某种仅靠技术不能解释,或者人们不愿意仅仅用技术来解释的状态,这就是“道”,或者“神”。那么,“道”是“技”的延续和发展呢,还是对“技”的反动?在这里,我们不可作非此即彼的区分,更合理的解释,是亦此亦彼。

“道”是“技”的飞跃和升华,又与“技”保持着距离。它们之间的关系,有连续性的一面,又有区分的一面。更重要的是,这不是一般意义上的区分,而是“间距”,即通过保持距离而得以成立的。这也就是说,既不是由于“同”,也不是由于“异”,而是由于“异”中有“同”的一种相关性,“道”依托“技”而存在,“艺术”依托“技术”而存在。

“美的艺术”体系,大写字母A开头的艺术,都有一个共同的目的,即区分艺术与技术,这同时也就实现了对艺术家与工匠的区分。这种区分极其重要,整个现代美学实际上就是建立在这种区分的基础之上的。巴图仍说艺术是模仿,但他这里的模仿的意思,是说艺术不同于工艺。工艺是在制造世界,艺术则在再造世界。柏拉图所说的木匠造一张床,或者任何一个工匠所制造任何一样实用物,都是在制造的世界;艺术家则不同,他不是在造一张床,而是在画一张床。所有的艺术家都有一个共同的特点,即通过模仿世界的形象,建造与一个与当下的实用世界不同的艺术世界。也正是由于有了这种现代艺术观念,所有关于艺术是天才的作品,艺术需要趣味与灵感,艺术是内在情感的表现或传达,艺术是一种独立的有机整体,有着种种内在的规定性,以及诸如崇高、滑稽、幽默、意境等许多美学范畴才有所依附,现代美学才能据此生长出来。

由此可见,现代美学的核心追求就是要证明:艺术既不同于技术,也不同于工艺,更不同于日常生活。艺术的世界是日常生活世界之外的另一个世界。艺术要以它与工艺的不同来显示自身的特殊价值。

这种艺术与工艺的区分,并不等于艺术不要技术或者反技术,而是表明,艺术有除了技术之外的另外的追求。中国古代绘画中有关的诗、书、画结合的理想,这正是画家要把自己与画匠区分开来的追求。通过这种追求,画家将人文的因素融入到绘画之中,并以此压制技术的因素。在画评中所出现的大量画史家们对匠气、圆熟、谨细的批评,都体现出一种艺术与技术的矛盾。

从这里,可显示出“间距”这个词的意义,它不是某种既定的“距离”,而是通过形成和保持某种“间距”而获得存在。

现代技术的新挑战

传统社会中的艺术与技术之间,呈现出静态的相互对立的关系。当时的技术,主要包括两种,一是手工业者的技能,二是对科学知识的运用。前者是经验性的,即长期操作经验的积累形成的一些只可意会,而无法言传的才能,即感性的能力;后者是可以用语言或符号表述的知识,例如几何学对于绘画和建筑,解剖学对于人体绘画和雕塑等等。这些系统的知识影响着艺术家,使他们或者有意识地、创造性地使用这些知识,或者无意识地受这些知识的影响,即接受理性能力的渗透。

这些经验的与科学的知识又常常结合在一起。在中世纪时,许多工匠都接触过科学,例如通过口口相传的实用几何学,并且后来的许多科学家们也有出自这些工匠,例如从磨镜片和制钟表的工匠中产生科学家。在工匠中,有着一'种对设计即造型能力以及对科学的崇拜,他们常常将科学的知识当成经验性技术的核心。正是由于这些原因,欧洲社会的现代转型,是从对科学的尊崇开始,并始终植根于科学精神。意大利文艺复兴时期,一些最优秀的艺术家常常同时也是能工巧匠。例如达•芬奇就是如此,既能作画,作雕塑,也是建筑师,甚至还能架桥修路。艺术家们希望通过对科学知识的把握,证明自己来自工匠,又超越工匠。在那个时代,最好的艺术家同时也是自然哲学家。他们通过科学,特别是解剖学、透视学、色彩学,证明他们是自然奥秘的揭示者。这些人是将科学植入工艺的倡导者,他们并不追求一种离开科学和技术的艺术,而是及时采用当时最先进的科学和技术,在艺术中显示人通过科学技术武装而形成的对世界的认识和掌握。

现代技术与传统的手工艺,当然有着巨大的差别。现代技术建筑在科学的基础上,而非仅仅建立在经验的基础上。科学具有巨大的力量,既改变世界,也改变人们对世界的审美观。在这时,艺术对技术的逃离和克服的目标都不再成立。技术的胜利迫使艺术无处可逃,也对艺术构成了巨大压迫。如果说,传统的科学还仅仅是智者对世界的洞察,因而仅仅具有经验性的话,现代科学则以其巨大的力量而改变着世界,并进而改变着人们的感觉和感性能力。

在我们对现代技术所造就的大生产的成果的欣赏中,与对原有那种对手工艺产品的欣赏之间有着根本的不同。我们对手工艺产品的欣赏,是对受限技术条件下对工匠的工艺能力的欣赏。在这种欣赏之中,存在着经验性的体验。将心比心,推己及物,感到工匠能做到,我却不能做到,于是佩服。这种欣赏,以受限性为基础。艺术欣赏的受限性很重要,只有以这种受限性为前提,才具有可比性,从而欣赏者与创作者才可沟通。

我们听一个人唱歌,欣赏演唱者的嗓音,所根据的基础是欣赏者自己的声音,以及他所了解的人的发声条件。我们欣赏一幅书法作品,欣赏的基础是欣赏者自己在长期的写字实践中所形成的经验,以及建筑在这种经验基础之上的欣赏者的书法知识和见闻。这种经验性的实践和见识,构成了艺术欣赏的基础。

这种传统的对艺术的理解,在现代技术所形成的机器大生产中,就遭遇到了前所未有的危机。

现代的生产状况和技术条件,就将创作与欣赏完全隔裂了。产品的生产以其通过对各种技术能力的充分运用,造就了新的美,这种美以线条、造型、材质、色彩等条件所造成,与欣赏者自身活动的经验没有关系。

这种生产的基础,是现代社会的生产大分工。欣赏对象为欣赏者所提供的,绝非他们自己的经验可以比拟的,是对创造性能力的欣赏。这已经纯粹是直接的感官刺激。

在消费主义的推动下,美变得无所不在。而无所不在的美所体现的,不再是能力、独创性以及创作者与欣赏者通过艺术品所进行的情感交流。这时,美就失去了其内在的含义,而变得外在化,出现了处处皆美却不美的状况。

在市场竞争的过程中,会产生一种对“美力”的崇拜。造型美的产品在竞争中会处于有利的地位。基本功能和质量问题解决后,生产者就会将美的追求放在首要的位置。这鼓励着一种比艺术品的制作更有活力的行业,即设计业的发展。这背后隐藏着对技术和金钱的崇拜。我们无法阻挡这种“美力”的流行,并且,随着现代大生产和竞争的日益激烈,这种“美力”的作用,会变得越来越强大。我们所要思考的是,面对无所不在的美,即所谓日常生活的审美化,艺术该怎么办?艺术不能由此而被淹没,不能完全随波逐流。恰恰在这里,艺术与技术的差别就显示出来。艺术要针对流行的现实发言,要说一些新的东西。

实际上,当代艺术具有一种与18世纪时的欧洲艺术相类似的使命。当时,艺术要将自身与工艺区分开来,从而产生了“美的艺术”的体系和概念。当代艺术也是如此,当代艺术家所追求的,是要将自身与大生产所造的产业的艺术化,以及艺术的产业化区分开来。

产业的艺术化,即对产品的外观造型的设计所具有的、超出其功能需要的追求,形成产品利用“美”的外观和造型,而不是其功能、服务和价值来取得竞争力,赢得市场。艺术的产业化,通过大规模生产,发展文化创意产业,使艺术成为面向大众的“美”的引导者。

这种状况,是对艺术的一种驱离,但同时也是艺术发展的新的契机。艺术在被产业逼得无所事事之时,就寻找自己的出路。于是,重新立出一种与技术的和产业的精神不同的艺术精神,形成“间距”,并在这种精神的引导下,形成一种新的术。

从这个意义上讲,先锋艺术有其可取之处。当沃尔夫冈•韦尔施在他的《重构美学》一书中说,处处皆美时,艺术要提供“震惊”,他是在为先锋艺术作辩护。笔者当然不是要对所有的先锋艺术都持毫无保留的认可态度。先锋艺术家们造出了许多奇奇怪怪的东西。大浪淘沙,许多先锋艺术的尝试,都会被历史证明是失败的。即使其中有一些成功的作品,也是不可复制的。它们只是造成一个事件,展现一种姿态而已。

它们作为事件的记录,会被历史保留下来,但这决非代表了一种艺术尝试之路。在先锋艺术那里,最起码康德关于天才的论述,已被证明不再适用。康德认为,天才不遵循任何规则,但却制定规则;天才不效仿别人,但却被人效仿。先锋艺术当然不效仿别人,但也不可被效仿。先锋艺术品只是事件,并通过事件推动艺术的变化发展。

然而,先锋艺术所代表的对技术的自由态度,却给人们在思考艺术与技术关系时,带来了新的思路。艺术具有不同的出发点,不同的意义,它属于另一个层面的追求。它不同于技术,也不反技术,而是与技术保持着一种“间距”。

文学与技术的复杂关系

如果说,最早的文学是口传文学的话,那么,我们可以说,文学并非起源于技术。口头的文学,从民歌到传说故事,都不依赖技术手段而存在。这里当然也有技巧和才能的要求,有唱得好与不好,讲得是否生动之分。对唱山歌,也会有人对得上,有人对不上。不仅如此,口头文学也会出现专业化的现象。从荷马家族到今天的一些现代少数民族的史诗传人,都具有专业化的才能。文学自古就有着一个口传的传统。这种口传的文学,与后来高度发展了的书面文学相比,具有单纯性。

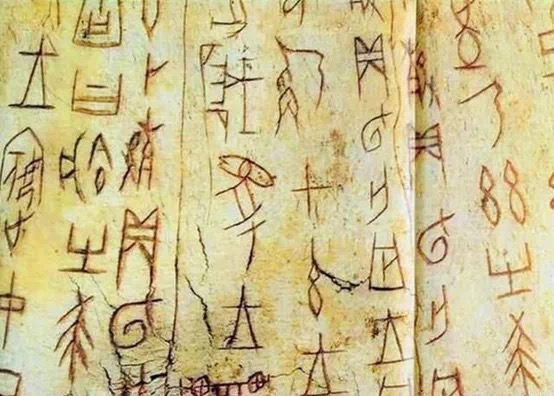

但是,文学是注定要受着技术的“污染”的。这种“污染”,从文字的出现就开始了。文字的发明,是人类文的事件。古代中国人对文字作出这样的描绘:“昔者苍颉作书,而天雨粟、鬼夜哭。”(《淮南子•本经训》)人类以“文”而“明”。一般说来,所谓的“文明”史,就是指有文字记载的历史。有了文字,就有了书面文学。

有了文字,便出现了一个很重要的问题,即文字与语言的关系。长期以来,流行着文字是语言记录的观点。这种观点的产生,与拼音文字所产生的误导有关。随着现代语言学发展,这已被证明是错误的。语言本质上是听觉的,而文字是视觉的。文字起源于要记录和传达意义,起到备忘的作用。它与语言是一种相遇的关系。

在这方面,汉字是一个很好的例子,它不是拼音文字,因而也不是依托语言而产生的。关于文字的起源,中国人的理解是:“上古结绳而治,后世圣人易以书契。”也就是说,汉字来源于记事的符号。“六书”之中,指事与象形,都直接表达意义,并不表示声音。这些都意味着书面符号的独立性。文字最初并不是声音的记录。甚至可以说,最初也不必是一字一音,而是一字一义。只是后来,才发展出“形声”,出现了与声音的相遇。有人提出,“六书”以外,还有一种造字起源,即氏族的符号,许多古字源于图腾标志的符号化,它们在表意时,并不以其读音为中介。

书写的视觉符号所具有的这种独立性,影响着文学的性质。文字不再仅仅是听的艺术,而更是一种视觉的艺术。有了文字,人类开始了一种活动,称之为“阅读”。阅读与用文字记录语言不是一回事,而是一种反向的活动。根据文字,依托书面语欣赏习惯,获得与语音的一定的联系。文学是供人们阅读的。阅读的习惯,影响着文学的形式。阅读使人获得知识,阅读也成为帮助记忆,方便传达,以至于沟通人群的工具。

阅读有阅读快感,它并不仅仅依赖于将文字还原于声音,而是有着自身的独立性。它与声音有关,又不只是声音。存在着建立在形象、语言和意义相结合的基础之上的阅读快感。这通过对语言的精细加工(精炼简洁)、反复推敲(炼字,意境和韵律)、规范化(克服口语的局限),从而留传后世,实现文学上的积累。

中国古代的诗歌,都与文字有关。《诗经》有口传的传统,但也已经有了一定程度的书面化。《楚辞》则不同,是在书写成为流行的习惯的基础上创作出来的。作为《楚辞》发展后续的汉赋,已经高度书面化。汉赋这种文体的流行是一个很好的例证,它追求奇字怪词,极度地铺陈,离口语的文学相差很远,恰恰反映出书面语独立不久时的对书面化的刻意追求。

文学的下一步发展,就与印刷术以及与书的历史联系在一起。一些欧洲的文学史研究家们提出,印刷术出现了,史诗就变成了小说。当然,不仅是小说这一种文学体裁依赖于印刷术。印刷术所带来的是一个新的文学的时代,即以印刷术为中心,以书籍为主要载体的文学时代。

在中国,印刷术发明较早,但以雕版印刷为主,而现代印刷的兴起较晚,从而有一个漫长的早期印刷时期。在明清时期,文学呈现出种种过渡时期的特点,有了不少的小说,但由于印刷费用昂贵,这仍是有限的。只是到了晚清以后,引进了新型的印刷术,才出现通俗小说和报刊的大量兴起。

在当下,新的媒介也正在对文学产生深刻的影响。现在已经很少有人继续坚持,网络文学仅仅是传统文学的网络化。实际上,传播方式的变化,必然会带来文学本身的深刻的变化。

在今天,一方面,网络文学有了巨大的发展。人们可以给出许多惊人的数字,说明每年有多大数量的网络文学被生产出来,网络文学收益有多少,网络文学的读者数量有多少。

信息技术的发展,带来的是一个新的争议:技术与信息的关系。关于这个问题,在学界有着深重的误解。有一种说法,称为“媒介即信息”。本来,媒介是媒介,信息是信息。媒介是信息的载体,信息通过媒介得以传播。火车上装了一车的大米,火车是媒介,大米是信息。我们不能说,火车就是大米。由于火车不通,一个地方发生了饥荒,在这一特定情况下,人们可以说,快点修好铁路,铁路就是粮食,火车就是大米。这时,这种说法是有道理的,但超越了这一语境,将这种说法移到别的语境中,就会导致荒谬的结论。

新媒介的出现,必然会带来文学的一次新的革命。正像印刷术的出现所形成的书面文学的繁荣一样,文学必然会出现在新的媒介上,在这里安家落户,生根开花。从这个意义上讲,媒介使新的文学成为可能。

然而,正像艺术从来不会融合到技术之中,而是与技术保持一定的距离,通过“间距”的形式存在一样,文学也是如此。它会被媒介的发展拖着向前走,但同时又保持着自己的独立性。

最好的文学不是追随技术的发展最快的文学,又不是离新技术太远的文学。我们一般说,在技术上持“中庸”的态度,这就是保持“间距”,而这种态度的特点,还在于文学作为艺术的一个门类,有着自身的、与技术不同的内在目的性。

文学的本质何处寻?这原本是一个形而上学的问题。过去,我们从公认的文学作品出发来寻找,结果发现这种本质无处可寻。但是,如果换一个角度来看,就可以看出,这里所问的是,文学从本质上讲是一种什么样的活动?从这一思路出发,我们会发现,文学与阅读有着不可分离的关系。有各种各样的阅读,但只有文学,将阅读本身与所读内容完美地结合起来。

文学最初是口传的,但现今的文学已经是以阅读为主体了。文学的口传之源永远会成为影响文学一种力量,并且也是文学与技术保持距离的一种外在影响力。文学要以活语言为背景。但是,文学语言不是口语,与同时代的口语保持一定的距离。这种距离依赖教育而维持,但当这种距离过大时,距离的克服又常常成为文学革命的力量。

在新媒体所推动下的图像时代,文学所面临的是另一种挑战,这就是视觉艺术的冲击。图与文双方的对立,会长久地存在,并不会因媒介的变化而使一方一劳永逸地战胜另一方,只是使二者的关系呈现出新的面貌而已。文学以阅读为主体,文学作品不能“看上去很美”,而要“读上去很美”,这是文学存在的最根本的理由。文学既是视觉艺术,又不同于其他的视觉艺术。图与文总是保持着一定的关系,但文学要以保持与图像的距离而存在。

面对新媒介,人文学者的使命

在过去的一些年,无论在国内,还是在国外,新媒体研究者都花费了太多的时间,告诉人们未来会是怎样。他们也许是受技术研究者的影响,开始将另一个领域中流行的观念引入到人文学科中来,向人文学者们发出预言。对于这种做法,人文学界像对待其他的种种做法一样,一般都持开放的态度。这种开放的态度,也许是人文学界的研究充满活力的原因。但是,这些预言也常常不可靠。

这种幻想,可能会带来对于未来世界的浪漫的想象,也可能会带来无端的恐惧,问题在于,这一切都没有任何意义。对于儿童读者,也许会有一些类同科幻小说带来的乐趣。对于众多的成年人来说,这不过是一些奇异的故事而已。前几年看一部充满高科技镜头的美国灾难片《2012》,主题是面对自然的灾难,人的情感和责任。其实,无论社会、时代、技术如何变化,还是要回到这个主来。

在国外,一些技术研究者编织这样的故事,有着一种宣传效果,让政府、大公司和公众愿意为相关的发展投入更多的金钱。从这个意义上讲,这类的故事,是需要的。人类新的研究领域,试验性的领域,常常不是由于实际需要,而是由于某种理想或幻想,由于人类的某种好奇心,才发展起来。好奇心需要一些非直接功利性的资金投入,需要一些神奇故事的支撑。对于这一切,文学研究者没有参与,却跟着造梦。

当然,造梦是需要的。但对于人文学者,更重要的,仍是清醒的思考,给予这一切以正确的定位。

许多当代西方马克思主义研究者,都持一种救赎的立场。这种立场的来源是“异化”的观念。马克思在早期常使用一个词:“异化”。他认为,资本主义社会是一个异化的社会,而种种异化中一个最根本的异化,就是劳动的异化。劳动生产出了价值,价值中扣除了劳动者再生产的部分,就有了剩余价值。剩余价值被资本家所剥夺,就转化为资本。资本家是资本的人格化身,资本家压迫工人,于是,是工人生产出了自己的压迫者。

由于这一最根本的“异化”,产生了一系列的“异化”。资本主义社会的种种社会病,都是由“异化”造成的。例如,机器、理性、规则对人的压迫,都是如此。

其实,感性化也是一种对人的压迫。人所制造的东西,使人无法安宁。在这一切面前,人变得被动无助,成为物、感觉、欲望的奴隶,成为“单向度的人”。

由此,出现了一种“救赎”观,认为艺术是救赎。原本,宗教是救赎。现在,审美代替宗教,于是艺术也是救赎。

艺术不是宗教。艺术有时也能起“救赎”的作用,但本质上不是“救赎”。宗教代表着与现实力量相反的另一种力量,自认为或者被认为是社会之药。这时,宗教与生活只有对立,而无“间距”。艺术则不同,既不同于生活又与生活保持一段距离,不遵守与生活同样的逻辑,又对生活起作用。因此,从这个意义上讲,艺术是生活的营养品,是滋补剂。

艺术要跟上时代,利用技术,但又不是唯技术主义。技术为艺术提供了条件,艺术要利用技术。技术对艺术试图控制,艺术又要摆脱这种控制。在这种“更近”与“更远”的张力关系中,艺术通过保持“间距”而求生存、求发展。

结语:新媒介中审美如何可能?

作为总结,我想将我们的立场再次进行澄清。在新媒介面前,艺术并非致力于对它与技术的距离作刻意的保持。在技术之外,艺术有着独立的追求。然而,技术总是纠缠着艺术,迫使艺术与它形成或保持某种关系。由此,艺术与技术在实际上总是有着某种关系。

艺术需要利用不断出现的新媒体,通过对新媒体的驾驭,获得艺术发展的新动力。但是,艺术又不是新技术的同义语,它总是保持着独立的趣味。对于艺术家来说,归根结底,技术是为艺术服务的。在不断出现的新技术面前,艺术家感受到巨大的冲击,但是,作为艺术家,他们需要的是调动与升华内在的力量,克服这种冲击,从而成为新技术的使用者。

新技术滚滚而来,层出不穷。对于艺术家来说,不能驾驭的新技术,就离它远一点,能够驾驭的新技术,就离它近一点。在这“远”与“近”之间,形成一种“间距”。“间距”的态度,就是艺术的态度,“间距”的立场,也正是艺术家应取的立场。

高建平

江苏扬州人。瑞典乌普萨拉大学美学博士。中国社会科学院文学研究所研究员,深圳大学美学与文艺批评研究院院长,中华美学学会会长,中国中外文论学会会长。前国际美学协会主席。著有《画境探幽》、《中国艺术的表现性动作》(The Expressive Act in China Art)、《全球化与中国艺术》、《全球与地方:比较视野下的美学与艺术》、《美学的当代转型》、《西方美学的现代历程》、《回到未来的中国美学》(黄山书社)、《中国艺术:从古代到当代》、《美学的深度与宽度》、Aesthetics and Art: Traditional and Contemporary China in a Comparative Perspective (Springer, Germany等著)。译有杜威《艺术即经验》、比格尔《先锋派理论》、《美学史:从古希腊到当代》等著作。编有多种丛书和译丛,并在Diogene、《国际美学年刊》(The Yearbook of the International Association of Aesthetics),以及《文学评论》、《学术月刊》等杂志发表一百多篇中英文论文。主编《当代文论热点问题研究》、《20世纪中国美学史》、《中华美学精神》、《文学理论(1949-2008)》等。

本文原刊于《江海学刊》2019年第1期