刘成纪

内容摘要

2002年,美国哲学家理查德·舒斯特曼(Richard Shusterman)的《实用主义美学》在中国出版。在这本书的末章,他提出了建立“身体美学(Soma-Aesthetics)”的设想,并声称“受到了中国哲学和其他古代亚洲哲学的鼓励”[1]。近20年来,这一理论极大地影响了中国当代身体美学研究的进程,同时也向中国美学和艺术史领域广泛渗透。但需要指出的是,舒斯特曼美国实用主义哲学的背景,制约了他对中国美学中身体问题的理解。在他看来,“中国文化将对身体的理论肯定与改善我们运动与人精神集中能力的实际身体训练(诸如太极拳)的发展结合起来,使我们的行为变得更加高雅,使我们的意识变得更加愉快和敏锐。”[2]这种对身体价值的认识,对于向来重道不重技、重精神不重实用的中国美学而言,是趋于表象和末流的。

舒斯特曼

那么,中国美学中的身体是什么,它对建构中国古典美学、艺术理论到底具有什么意义?在本文中,我将试图回答这些问题,并对舒斯特曼划定的身体美学的边界进行一个东方式的拓展。

中国哲学在形而上层面讲天道自然,但其落脚点则是人当下的身心性命。对人存在命运的关切是中国哲学和美学的基本主题。那么,人在世间如何存在?对这一问题,我们可以从精神层面做出多种阐释,但对中国哲学而言,物理性的身体却构成了人存在的现实形态,而所谓的自我关切则最根本地表现为对人作为身体存在的关切。如老子云:“吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患。”[3]对道家而言,解决这种“大患”的途径是“全德贵身”。比较言之,儒家更重视人的社会责任,但这种责任的实现,则依然是以身体的直接在场和身体性的自我规训为起点。如孟子云:“人有恒言,皆曰:‘天下国家’,天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”[4]《大学》云:“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。”[5]

那么,什么是中国古典美学中的身体?显然,在对人自身的认识上,中西方是存在差异的。西方哲学自古希腊毕达哥拉斯始,灵魂与肉体对立、灵魂统摄肉体是人对自身的基本认识。同时,由于人的灵魂来自神界,所谓的身体也就成了纯物质的肉体。我们可以看西方指称身体的一些词汇:如Body,既指人的身体,又指肉体和尸体,这意味着身体是物质性的。再如Soma和Flesh,前者偏重强调身体的有机性,后者偏重身体的欲望属性,都不涉及情感、思想等精神性的内容。关于身体的非精神性,Tabernacle这个词表达的更形象,它一般指身体,但也指临时住房、帐篷、礼拜堂等。这明显意味着身体是灵魂、思想、情感等精神性存在的临时驻所,而非灵肉、身心合一的生命整体。关于中西方对身体认识的差异,李约瑟曾引法国汉学家马伯乐的话指出:

希腊罗马人很早就习惯于将精神与物质对立,故其宗教观认为形而下的肉体之外,另有一形而上的灵魂附于其上。但中国人从未将精神与肉体分开,他们认为世界是一个生生不已循环变化的整体。轻者上升为虚空,粗重者凝聚为物质。因此‘灵魂’与物质的关系,从未处于相反的地位。同时,一个身体中就有好几个灵魂,所以灵魂不是肉体的旗鼓相当的对手……肉体是一个整体,是三魂七魄以及其他精与神的家。因此只有肉体长存,人才能够长生。[6]

亨利·马伯乐

从以上的词义分析和马伯乐的论断可以看出,西方灵肉二分、以灵摄肉的身体观,其实是将身体作了纯粹物质化的理解。物理性的肉体和精神性的灵魂,一个来自尘世,一个来自神界,存在着难以跨越的距离。而在中国,由于肉体是“三魂七魄以及其他精神的家”,所以身体是一个以肉体为基础、灵肉统一的有机整体。而所谓的精神,则是身体的生成物。比如就身心关系而论,孟子讲:“耳目之官不思……心之官则思。”[7]在这句话中,孟子虽然将心视为比耳目更高级的器官,但它依然是身体的生理组成。它的“思”的能力来自于身体器官从生理向心理的生发功能。《淮南子》也认为,人的身体包括“形神气志”四个方面,四者“各居其宜”才能达到生命的安泰。这四个方面,除了“形”类似于西方的肉体外,神、志、气都具有精神的属性。由此看,中国人所说的身体,一方面指肉体存在的坚实性,另一方面则是人关于自我认知的集合。或者说,身体这一概念既包括生命、情感、思想和精神,又以形体的方式显现为可以目视眼观的感性对象。这是一种构成性的全能身体。只有理解了这一点,我们才能理解为什么中国儒家将修身、正身,道家将贵身、治身视为人生在世的根本任务。

除了对身体的构成性认知外,中国哲学关于身体内在本质的认识也深具特色。比如,自先秦以至两汉的道家哲学,一直将人和动植物的身体均视为自然之气的凝聚,即所谓“合六气之精以育群生”。[8]以这种“气化论”或“元气自然论”为基础,人的生死一方面表现为形体的存在和消失,另一方面则更根本地表现为气的聚合和散逸。如庄子云:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。”[9]据此,庄子甚至克服了由丧妻带来的巨大痛苦。如《庄子·至乐》篇云:

庄子妻死,惠子吊之,庄子方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子老身,死不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概!然察其始本无生;非徒无生也,而本无形;非徒无形也,而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生。今又变而有死。是相与为春夏秋冬四时行也。”

在这段话中,庄子对人体的形成做了一个重要的陈述。首先,“杂乎芒乎之间”,说明人的生命起于原始的混沌或本无。其次,“芒芴”向气的演变,说明气是由“无”生成的最原初的“有”,或者说是混沌生成的最本源的清晰。第三,“气变而有形,形变而有生”,说明气的运化不但形成了人的形体,而且形成了人的生命。也就是说,身体的存在以气的聚散为标志,气构成了使身体成为身体、使生命成为生命的内在本质。这种观点,也被他同时代或后世的儒、道思想家进行了大致相同的表述。如孟子云:“气,体之充也。”[10]《淮南子》云:“夫形者生之舍也,气者生之充也。”[11]比较言之,孟子将人体视为气充盈的形式(“体之充”),其中的气与体似乎还有二分的痕迹。但对于《淮南子》,气则不但充盈形体,而且充盈生命。在此,气作为生命化的身体之元质的特性得到了更彻底的肯定。

当中国哲学将人的存在具体为身体的存在,并用身体的有机性克服灵肉对立的机械性,用气的一元性统摄身体组成要素的多元性,身体也就不仅仅是一个哲学问题,而进一步成为美学问题。首先,由于气的运化不仅形成人物质性的肉体,而且形成生命。这种定位意味着身体既是一个物理的事实,又是有机的生命形式。可以认为,正是作为生命存在的属性,使身体超越了单纯作为灵或肉被讨论的机械性,可以在两者之间进退自如。这是一种建立在存在论、生成论基础上的身体观,与美学对生命意味、身心和谐的要求相一致。其次,人体的感性特征与美学作为感性学的规定是统一的。1750年,德国理性主义者鲍姆迦通将美学定位为感性学,认为美学研究的对象是人的感性认识能力。此后,美学研究基本围绕两个问题展开,即人和人工制品(包括作为精神产品的艺术美和作为物质产品的社会美)。美学,不管是研究人还是他的创造物,主体性的人都构成了它的核心,这也是人们总是讲“美学即人学”的原因所在。但从鲍姆迦通对美学的感性定位看,“人”这一范畴太过抽象,太过大而化之,以此为核心建构的美学带有过于浓重的玄学意味。比较言之,身体则代表了人最感性的侧面——不但它的存在方式是感性的,而且由此生发的认识能力,比如五官的感觉力,也是肉身性的。身体这种既作为审美主体又作为审美对象的双重感性特征,决定了它更适宜成为美学研究的对象,也决定了关注人的身体的中国哲学具有鲜明的美学特性。

同时,对于中国古典美学而言,由于人体被视为生命之气充盈的形式,它的感性品质就不能简单地等同于人体美。比如孟子,他将人体理解为“气之充”。为了提升人内在心志和生命的质量,他主张“持其志,勿暴其气”,[12]认为修身的目的就是实现内在生命和精神力量(“我善养吾浩然之气”)的聚集。这种聚集的势能,又反过来向外散发出人体的感性光辉。即所谓“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。”[13]由此看,这里的人体美即在形体本身,又在内部力量的外显。是内蕴丰富的有意味的形式。

中国美学以气的本源性打破了灵与肉、形与神、身与心的两离,从而使对身体的审美考察具有了内在深度。与此对应,身体与世界的关联则是对其审美表现的空间性拓展。在中国美学中,这种拓展以身体与世界的同质性为基础,然后通过身体的世界化和世界的身体化,打破了各自的限定,使双方审美关系的建立成为可能。

按照中国哲学的元气自然论,不仅人的身体来自气的化生,而且天地万物都是一气运化的结果,即所谓“通天下一气”。这种观点,为人与自然审美关系的建立奠定了物性论的基础。叶朗在《中国美学史大纲》中,曾对气与万物的生成关系做过精彩的阐释。如其解老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”云:“这是老子的宇宙发生论。‘道’产生混沌的‘气’(‘一’),混沌的‘气’分化为‘阴’、‘阳’二‘气’(‘二’),万物就从阴阳二气交通和合中产生出来。所以万物的本体和生命就是‘气’,也就是‘道’。”[14]从这种解释看,如果世间万物都被视为气的化生,那么,这种气就构成了包括人体在内的万物的共同本质。以此为基础的审美活动,可能在现象层面依然表现为对万物形体差异的感性直观,但在本质上,则表现为对人与世界一体同气关系的体认。

叶朗

《庄子·则阳》云:“天地者,形之大者也;阴阳者,气之大者也;道者为之公。”也就是说,道是形、气的共同主宰,或者说道生气、气化形。据此不难看出,道作为一个比形、气更高的范畴。如果元气自然论可以导出天人同体之观念,那么,道对天人的贯通则明显比气更具本源性。在道家哲学中,道与气的关系是体与用的关系,道对万物的贯通最直接地体现在它万物皆有道性的观念。如《庄子·知北游》录庄子与东郭子对话云:

东郭子问于庄子曰:“所谓道,恶乎在?”庄子曰:“无所不在。”东郭子曰:“期而后可。”庄子曰:“在蝼蚁。”曰:“何其下邪?”曰:“在稊稗。”曰:“何其愈下邪?”曰:“在瓦甓。”曰:“何其愈甚邪?”曰:“在屎溺。”

万物皆有道性。这种观念加上道家的元气自然论,可以导出关于人体与世界关系的两点判断:首先,万物因共同作为道的载体或道性的体现,获得了无差别的平等。其次,气作为道之用,它充盈于包括人体在内的一切事物中。气运动的特性,意味着作为气之聚合形态的人体和万物,都包含生命动能。在此,建立在道论基础上的万物皆有道性和建立在气化论基础上的万物皆有生命,分别在哲学本体论和宇宙生成论两个层面,为理解身体与世界的一体关系提供了背景。

在中国道家哲学中,人与自然是一对不对称的概念。从认识论层面看,人作为认识主体,可以超拔于自然之外;但在存在论层面,他则依然是自然的有机组成。同时,自然即自然而然,是一切存在物自由本性的最高体现。这样,人与自然的关系,就不但意味着他应回到原本在自然中占据的位置,而且意味着这种复归就是重新走向自由。这里尤需注意的是,道家讲人向自然的回归,并不单指精神与自然对象的重新切近——即当代美学中常常提到的“人的自然化”,而是讲人整体性的奄然迁化。《庄子·大宗师》和《人间世》、《至乐》诸篇,曾写到许多“有人之情,无人之形”的畸人。这些人向自然的变化是身体性的。庄子所谓的“畸于人而侔于天”,[15]就是要求人不但情感上与自然亲近,而且要最直观地表现为人的体征酷肖自然,即身体的自然化。

在《齐物论》的末章,庄子将人向自然的这种身体性变化称为“物化”。如其所言:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?周与胡蝶则必有分矣。此之谓物化。”在庄子时代,梦并不被视为虚幻,而是人另一种真实的存在形式。所以庄周与胡蝶的互化与畸人的形变,都代表着人存在的另一种现实性。这里,庄子与胡蝶的“必有分”,是指人与物在形体或物种上存在分际,但是,这种分际却因为双方禀承道性和元气的一致被轻易跨越,美丑善恶的两极性也在向其本质(气)的还原中被抹平。正如庄子云:“是其所美者为神奇,其所恶者为臭腐。臭腐复化为神奇,神奇复化为臭腐。故曰:通天下一气耳。”[16]

从以上分析可以看到,中国道家美学的“人的自然化”,既不是对人自然欲望的肯定,也不是人对自然的移情,而是人的身体向自然世界的整体移入。这种移入之所以是可能的,是因为身体与世界一气贯通的同质性居于主导地位,形体差异只是现象表征。进而言之,人的身体向自然的生成之所以是一个美学问题,原因在于这种变化使人超越了种属的限定,在一个更广阔的时空区间内实现了自由。比如庄子通过化蝶,被肉体所拘的“蘧蘧然”转化为生翼而飞的“栩栩然”。于此,肉身的限界被打破,自由通过形变得以实现。在《大宗师》中,生病的子舆身体发生畸变——“曲偻发背,上有五管,颐隐于齐,肩高于顶,句赘指天”,[17]但他对这种变化却给予了高度肯定。如其所言:“浸假而化予之左臂以为鸡,予因以求时夜;浸假而化予之右臂以为弹,予因以求鸮灸;浸假而化予之尻以为轮,以神为马,予因以乘之,岂更驾哉!”[18] 这种形变之所以值得赞颂,就是因为人借此冲破了自身的局限,使身体展示自由的空间得以拓展。

但必须注意的是,用人与物的互生互化克服身体的局限,并不是中国美学身体之思的最终目标。这是因为,像人体因种属限定而表现出诸多局限一样,自然物也各有其无法克服的局限性。在这种背景下,人靠自身的“物化”而获至的自由就依然是有限的。或者说,一种绝对自由的人体的实现,除了人、物之间横向的化生之外,更重要的途径只能是冲破一切外在限制,让人体向绝对的自由之境垂直上升。在《逍遥游》中,庄子描绘了一位兼具异能、神迹而又美丽绝伦的神人,以此表达这种超越性的身体理想。如其所言:

藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝,使物不疵疠而年谷熟……之人也,物莫之伤,大浸稽天而不溺,大旱金石流、土山焦而不热。是其尘垢粃糠,犹将陶铸尧舜也。[19]

对于今人而言,这种神人也许仅具有幻想的意义,但对中国古代道家,尤其是后起的道教而言,却是可以通过修炼达成的目标。按照中国哲学的元气论,人的生死定于气的聚散,所以葆有元气是人长生的条件。同时,由于气化状态代表着人体最不受羁绊的状态,所以从肉身向气的擢升又是人获得自由的途径。从这种情况看,摆在人面前的就有两条路,一是因气的发散而向死亡下降,一是因身体的气化而向自由之境升腾。这中间,如果人既要避免死亡又要实现气化的自由,惟一的办法就是学会如何炼气和守气,由顺应自然转向利用自然再造人的身体。关于这种身体实践,庄子曾举列子与关尹子的对话云:

子列子问关尹曰:“至人潜行不窒,蹈火不热,行乎万物之上而不栗。请问何以至于此?”关尹曰:“是纯气之守也,非知巧果敢之列。”[20]

从这段对话看,至人之所以具有超人的异能,关键在于守住了所谓的“纯气”。庄子在《大宗师》篇中又讲:“真人之息以踵,众人之息以喉。”这是说真人具有与众人不同的呼吸方式。后世的道教,正是以道家这种关于气与人体关系的认识为依据,发展出了一套食气、辟谷的成仙术。如汉代王充云:“凡能轻举于云中者,饮食与人殊故也。……若士者食物如不食气,则不能轻举矣。”[21]

洛神

气少身重,气盈身轻。按照这种观点,藐姑射山神人之所以能高飞远举,源于他的“不食五谷”(辟谷)和“吸风饮露”(食气);之所以能“肌肤若冰雪,绰约若处子”,则是因为他像气一样洁净与轻盈。这种身体理想和实践,为后世中国人的身体训练(如气功和轻功)提供了范本,并在中国文学艺术史中造就了大量“无翼而飞”的艺术形象。比如,中国的洛神与西方的天使不同,她不借助翅膀即可直接飞升;武侠小说中的人物往往可以身轻如燕、上天入地。从这种情况看,建立在元气自然论之上的中国美学中的身体,它的自由不仅体现在与自然互化的层面,而且最终要以气化的形式超拔于自然之外。

在天人二分的认知格局中,天与人是互证、互解的关系。中国哲学在其起点处,由于认定人与万物同为道、气的载体,所以它不像西方哲学倾向于辨天人之异,而是通过两者的互证获得宇宙万物的一体性。这种求同的认知方式意味着,理解了人也就理解了天(自然)。从身体层面讲,则是将人体视为天地万物的缩影,理解了人体即理解了世界。如《吕览》云:“天地万物,一人之身也。”[22]董仲舒云:“察身以知天也。”[23]扬雄云:“圣人有以拟天地而参诸身。”[24]但是,在人体与世界之间,人体是有限的,世界是无限的。如果外部世界以人体的方式被理解,那么由此得出的世界就很难说是它自身,而只可能是被人体建构的世界。

以身体建构世界,其前提是将世界想象为人的身体。在一般意义上,我们可以按照“以己度物”的原则,将对象世界想象为像人一样有意志、有情感,从而克服对外部世界的陌生感。但在极端意义上,如果世界像人一样有情有性,那么它也极有可能像人一样有一个完整的身体。在中国哲学和美学中,这种建立在“察人以知天”基础上的关于世界的身体想象,集中表现在汉代,其理论形式即是所谓的“天人相副”论。如《淮南子》云:

夫精神者,所受于天也;而形体者,所禀于地也。……故头之圆也象天,足之方也象地。天有四时、五行、九解,三百六十六日。人亦有四肢、五脏、九窍,三百六十六节。天有风雨寒暑,人亦有取予喜怒。故胆为云,肺为气,肝为风,肾为雨,脾为雷,以与天地相参也,而心为之主。是故耳目者,日月也;血气者,风雨也。[25]

按照《淮南子》的类比,人有精神形体,对象世界有天地,天地也就因此成为对象世界的精神和形体;人有耳目,天有日月,日月也就因此成了天的耳目;人有血气,天有风雨,风雨也就成了天的血气;人有胆肺肾肝脾,天有云气风雨雷,云气风雨雷因此成了天的脏器。依此类推,风雨寒暑是天的四种情感,三百六十六日是天的骨节、八方加中央是天的九窍,金木水火土是天的五脏,春夏秋冬是天的四肢,圆型的天空是天的头,方的大地是天的足。至此,原本物理性的世界完成了身体性的改造,所谓自然的人化,也在这种类比联想中更具体地表现为自然的身体化。

董仲舒

与《淮南子》相比,董仲舒将这种天人相副论推及到了更具体的层面,并对以人身类天地的正当性进行了现象学式的说明。如其所言:

唯人独能偶天地。人有三百六十节,偶天之数也;形体骨肉,偶地之厚也;上有耳目聪明,日月之象也;体有空窍理脉,川谷之象也;心有哀乐喜怒,神气之类也······是故人之身,首坌而员,象天容也;发,象星辰也;耳目戾戾,象日月也;鼻口呼吸,象风气也;胸中达知,象神明也;腹胞实虚,象百物也;百物者最近地,故要(腰)以下地也。天地之象,以要(腰)为带。颈以上者,精神尊严,明天类之状也;颈而下者,丰厚卑辱,土壤之比也;足布而方,地形之象也。……天地之符,阴阳之副,常设于身,身犹天也,数与之相参,故命与之相连也。[26]

比较言之,中国先秦哲学倾向于以道论和元气自然论为基础,解决人与世界的同性、同质关系,汉代哲学则将这种抽象的一致具体化为身体与世界的同体、同构关系。这种更趋感性的方式,按照徐复观的看法——“汉人不长于抽象思维,这是思想上的一种堕退。”[27]——明显是被否定的。但从美学层面讲,却有诸多方面值得肯定。比如,人体与天地一一对应关系的建立,使先秦抽象模糊的天人关系变得前所未有的清晰。这种清晰一方面使天地失去了因无限延展带给人的惆怅和诗意,但另一方面,却获得了建筑学式的结构性和形式感。有助于使其从审美眺望的对象转换为审美分析的对象(这正是中国传统美学所缺乏的)。其次,汉人从身体出发想象自然,由此建构的世界必然是身体性的有机生命世界。它的有机性和生命性,使其进一步具有了审美性。

但如上所言,在天人之间,人毕竟是一个小范畴。将世界想象为人身固然可以拉近两者的距离,但也就此为无限广延的世界穿上了一件理论的紧身衣,妨碍了对其进行更多元的审美想象。同时,一个无限多样的世界,如果我们过于细致地设定它的某一部位对应于人体的某个部件,所生成的就是一个冰雪巨怪式的庞然大物。它不但因与人的视觉经验矛盾而反真实,而且也会因其庞大而给人带来巨大的心理压力。从这种情况看,一种真正具有审美意义的天人身体观,与其应追求双方并置式的体同,倒不如追求留下模糊空间的类同;与其对自然进行身体式的明确定位,倒不如让其作为人体的影像现身。

中国哲学和美学在董仲舒之后,也许意识到了将人体与天地进行形式性对应太过机械、紧绷,所以对两者关系的认识开始变得富有弹性。其重要的表现就是由以人体为范式建构世界,转为身体向世界的发散和敞开。如东汉《太平经》论大地的身体性云:“穿地见泉,地之血也;见石,地之肉也。取血、破骨、穿肉,复投瓦石坚木于地中,为疮。”[28]在此,大地虽然像人一样有血肉,甚至有疾患,但它并没有直接表现为直立的人形。或者说,它具有身体的一切属性,而不再是人体的直接呈示物;它是人体在自然中的映像,而不再是机械摹仿。

这种人体向自然世界的发散和敞开,更形象地表现在三国时期徐整记录的盘古神话中。神话中的盘古,以其身体的伟力创造了汉民族赖以生存的宇宙格局,然后他死了。其庞大的身躯分别化为大地上的山川河岳、草木金石,以及天上的日月星晨。如徐整记云:

首生盘古,垂死化身,气为风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地理,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金石,精髓为珠玉,汗流为雨泽。身之诸虫,因风所感,化为黎氓。[29]

关于中国古典美学中人体向物体的化生,前文已有论及。盘古神话的意义在于,它给人呈示的不是人身最终变为与人相异的自然之物,而是一幅向一切存在敞开的身体性图景。这样,我们既可以将自然作为人身的缩影,又可以作为人身的展开形态。以此为背景看天地万物,它的美就不是因与人对立而彰显其特性,而是因为可以从中发现人的印迹和投影。它像人体一样是一个完整的生命组成,但又克服了人体千篇一律的单调性。

后世中国美学和艺术,正是在这种身体性认知中发现了自然有情、有性、有体的美的韵致。这是一种生命之美,也是身体生命之美的对象显现。如明袁中道《游太和记》云:“太和山,一美丈夫也。从遇真至平台为趾……从平台至紫宵为腹……从紫宵至天门为臆……从天门至天柱为颅,云奔雾使,以穷山势为最远,此其躯干也。左降而得南岩……又降而得五龙……皆隶于山之左臂。右降而得三琼台……又降而过蜡烛涧……皆隶于山之右臂。合之,山之全体具焉。”[30]显然,这种在审美者眼里作为“美丈夫”存在的太和山,并不是太和山本身,而是被人以身体建构的太和山。

郭熙《溪山秋霁图》

与审美活动中这种对自然的身体性认知一致,艺术创造则表现为对自然身体性构型的二次重建。于此,按照美的规律造型与按照身体的规律造型具有了同一的意义。如郭熙论山水云:

山,大物也……水,活物也……山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神,故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落,此山水之布置也。[31]

中国人将无限多样的自然简化为山与水。在此,如果说大地是人体式的大地,那么以山水建构的中国艺术,必然是以山水为主干的人体式大地的映象形式。近人论中西艺术的区别,直观地认为西方艺术的主题是人物肖像,中国艺术的主题是自然山水,殊不知中国艺术是从自然山水中看到了人体的影像,或者说自然山水本身就是人体的另一种表现。据此可知,对人类精神的表现、对人体的深度理解依然构成了中国艺术的基本主题和结构形式。

许慎《说文解字·序》云:“书者如也。”什么是“如”?按《说文解字》:“如,从随也。”中国文字所“从随”的是什么?按照汉民族“依类象形”的造字原则,这个问题并不难回答。许慎在《说文解字·序》中,曾大致复述了《易传·系辞》中的如下讲法,即:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,近取诸身,远取诸物。”也就是说,中国文字来自于对天地法象的“观”,对人自身及外部自然物的“取”。在这里,需要重点注意的是“近取诸身”一句,因为它说明,中国文字、书法以及后世相关艺术的创制,在其起点处即关涉到人的身体问题,而不仅仅是一般意义上的象天法地、对大地山川的摹拟。

艺术与人体的关系,大致可分为两个方面:一是将人体作为艺术的直接表现对象,二是艺术作品在构成方式上表现出身体性特征。从中国艺术史的实绩看,摹写人物不是主导性的传统,它的主要对象是由山水、花鸟、田园表征的自然。这和西方自古希腊即形成的人体艺术传统判然有别。但是,如果据此判定中国艺术中自然的重要性压倒了人身,则失之皮相。这是因为,艺术可以不以人体为直接表现对象,但并不妨碍它再现关于自然的身体映象,更不妨碍它以身体的规律构建自己的形象。

关于中国艺术以身体为映象表现自然的特征,前文已有论及。这里主要探讨它如何从身体出发理解艺术的特性。从中国艺术史看,这一倾向起于魏晋时期,和当时的人物品藻之风有关。如曹丕《典论·论文》云:“文以气为主,气之清浊有体。”这种“文气论”以及对气之清浊的划分,明显是将秦汉时期的人体观念移入到了对文学作品的认识中。如前所言,中国哲学将人体视为生命之气充盈的形式,体与气的关系是关于人体的基本判断。曹丕以这种关系论文学,其实是将文学作品看成了自我完成的有机身体。同时,关于气之清浊与人体的关系,《淮南子》云:“烦气为虫,精气为人。”[32]这里的气分精烦与曹丕的气分清浊具有对应性。也就是说,美文所禀的清气也就是人体所禀的精气,生命之气对人体的充盈与“文气”对文学作品的充盈相类同。另如董仲舒云:“其官人上士,高清明而下重浊,若身之贵目而贱足也。”[33]这种对人体清、浊构成的二元划分,也是曹丕借汉人身体观论文气之清浊的重要佐证。

曹丕

先秦两汉的身体理论,除了体气论对文学构成影响外,形神骨相也是重要问题。关于形神与人体的关系,前文已有论及。单就骨相或骨法而论,作为相术的重要内容,它在先秦时期已有重要影响。如荀子描述战国时期状况云:“相人之形状颜色,而知其吉凶妖祥,世俗称之。”[34]到了汉代,受官府察举取士制度和谶纬思想的影响,这种相人术有了新发展。像董仲舒的《春秋繁露》、王充的《论衡·骨相篇》、王符的《潜夫论·相列》、牟子的《理惑论》,均有大量文字讲到这一问题。如王充云:“性命系于形体。”“案骨节之法,察皮肤之理,以审人之性命,无不应者。”[35]对于什么是骨法,王充解释道:“人命禀于天,则有表候于体。察表候以知命,犹察斗斛以知容也。表候者,骨法之谓也。”[36]也就是说,骨法或骨相是人内在禄命和禀性的身体性外显。

只要拿秦汉时期的身体理论与后世中国艺术理论做一比较,就不难看出身体之于中国艺术的重要性。或者说,魏晋以后被广泛使用的体气、形神、骨相、骨法,以及由此衍生的气象、形质、筋肉、筋骨、骨气、骨力、血脉等美学范畴,均离不开秦汉时期中国人身体认知的背景。关于这种从身体出发的美论和艺论,可参阅以下文献资料:

卫夫人《笔阵图》:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”

谢赫《古画品录》:“六法者何?一气韵生动是也,二骨法用笔是也……”

刘勰《文心雕龙·风骨》:“怊怅述情,必始于风;沈吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。”

李世民:“吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳。”

张怀瓘:“含识之物,皆欲骨肉相称,神貌洽然。若筋骨不任其脂肉,在马为驽骀,在人为肉疾,在书为墨猪。”

颜真卿《述张长史笔法十二意》:“点画皆有筋骨,字体自然雄媚。”

张彦远《论画六法》:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”

苏东坡:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”

姜夔《白石道人诗说》:“大凡诗自有气象、体面、血脉、韵度。”[37]

上引文献,涉及诗文书画诸种艺术形式,具有代表性。从书法看,受汉代身体观和魏晋人物品藻之风的影响,卫夫人首开以筋骨肉论书。这一主题,基本主宰了六朝至唐代的书法理论。到宋代,艺术日益文人化、生活化,这种变化使书法在追求骨力和法度之外,变得更加人性和柔软。苏东坡之所以在骨、肉之外,又加上了神、气、血等构成要素,应反映了书法追求柔性、韵致的时代要求。就绘画而言,谢赫六法中的“骨法用笔”,骨法一词是对汉人骨相学范畴的直接借用;张彦远以形似、骨气对举论画,则是对谢赫骨法论的进一步阐释和理论拓展。另外值得注意的是,诗文作为语言艺术,本来缺乏书画的直观性,但刘勰以风骨论文、姜夔以气象、体面、血脉、韵度论诗,明显是将诗文与书画看成了统一的形式。也就是说,上文所引的身体性范畴,不但对造型艺术有效,而且对其它艺术形式同样适用。

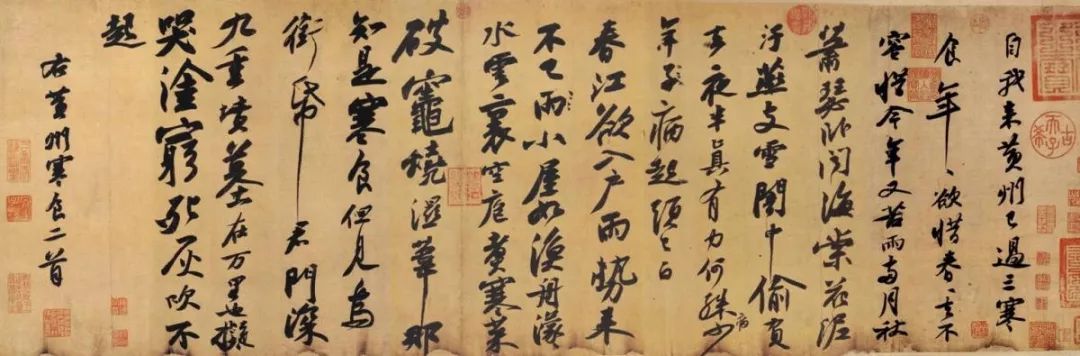

苏东坡《黄州黄食贴》

正像人体是由神、气、筋、骨、肉、血等构成的有机生命形式,当中国美学以这些范畴描述艺术时,艺术其实也就成了被身体建构的对象。就艺术与人体的共性而言,艺术有自己的形式要求。如果它能够像人体一样,实现各种形式要素以及内容与形式的有机统一,那么,它必然是有情有象、有血有肉的活的艺术。在此,身体自我构成的完美度、作为生命存在的韵致和活跃,为艺术树立了典范。以这种典范建构的艺术,也就必然像人体一样成为完美的艺术。但同时必须看到,艺术摹拟人体,但它本身毕竟不是人体,所以这种以人体为典范的艺术,是身体的映象形式。

从中国艺术作为身体映象的特性看,许慎在《说文解字》中提到的“书者如也”这一命题,虽然后人多从人的内在性阐释,但它最终还是要落实到人体“本己的坚固性”。或者说,身体的实存为其向精神层面的生发提供了一个不可还原的背景。进而言之,以身体为背景,我们既可以认识艺术的统一性,也可以描述艺术的多样性。首先,与人体的长短、强弱、肥瘦之别一致,中国美学对艺术差异的认知往往以人体的差异为其表征。如梁武帝萧衍评前朝各家书体云:“王僧虔书犹如扬州王谢家子弟,纵复不端正,奕奕皆有一种风气;王子敬书如河朔少年,皆充悦,举体沓拖,而不可耐;羊欣书似婢作夫人,不堪位置,举止羞涩,终不似真;陶隐居书如吴兴小儿,形状虽未成长,而骨体甚峭快。”[38]那么,被什么样的身体建构的艺术才是一种标准的艺术?可以认为,对这一问题的回答可以有效反映个人的审美趣味和时代性的审美风尚。如萧衍云:“纯骨无媚,纯肉无力,……浓纤有方,肥瘦相和,骨力相称,婉婉暧暧,视之不足,棱棱凛凛,常有生气,适眼合心,便为甲科。”[39]唐代书论,自李世民始推崇骨力,后世所谓的“唐人尚法”,即是指骨法结构是唐人品鉴书法之美的标准,即所谓“点画皆有筋骨,字体自然雄媚”。宋代书论,值得注意的是将人体的肥瘦引入对书艺的审美判断。如苏轼云:“杜陵评书贵瘦硬,此论未公吾不凭。短长肥瘠各有态,玉环飞燕谁敢憎?”[40]后来的姜夔则据此为书法画了一幅感性化的标准形象。如其所言:“用笔不欲太肥,肥则形浊;又不欲太瘦,瘦则形枯。”[41]据此可以看到,正如人体美的标准总是随时代而变化,作为人体之映象的艺术标准也在不断地作着调整。刘熙载云:“一代之书,无有不肖乎一代之人与文者。”[42]这种书与人的相似性,首先在于它可以有效反映那一时代对人体风神气质的审美要求。

以上所论,代表了中国美学以身体建构艺术的大致状况。身体问题对艺术的介入,起码可以在如下方面对传统的中国艺术史观做出校正:首先,人们一般认为,传统艺术理论偏重讲艺术的发生问题和价值问题,对艺术作品的形式结构则缺乏有效的话语体系进行分析。但从中国艺术与身体的关联看,关于身体的话语即是关于艺术的话语。美学研究中对身体的发现,使艺术这个长期让人“辄唤奈何”的对象在结构上变得清晰起来。其次,人们一般认为,艺术是按照美的规律建造的对象,它体现了人的本质力量,但什么是美的规律、什么是人的本质力量,对这些范畴定义的困难往往使对艺术的理解变得混乱。从上文看,中国美学史上的美的规律,在许多情况下可以具体为身体的存在规律,艺术对人的本质力量的显现,也可具体化为身体性的再现。第三,就艺术与现实的审美关系而论,人们一般认为中国艺术对内表现心灵,对外师法自然。但在美学史中,由于自然美往往建基于人对自然的身体想象,心灵的抽象性往往依托于肉体的坚实性,所以艺术中的自然和心灵问题,其实共同完成了向身体问题的聚集。

[1][2] 理查德·舒斯特曼:《实用主义美学》,彭锋译,商务印书馆2002年版,第5页。

[3] 《道德经》第13章。

[4][7] [10][12][13]《孟子·离娄上》,《孟子·告子上》,《孟子·公孙丑上》,《孟子·公孙丑上》,《孟子·尽心下》。

[5] 《礼记·大学》。

[6] 李约瑟:《中国古代科学思想史》,江西人民出版社1999年9月版,第174页。

[8] [9][15][16][17][18][19][20]《庄子·在宥》,《庄子·知北游》,《庄子·大宗师》,《庄子·知北游》,《庄子·大宗师》,《庄子·大宗师》,《庄子·逍遥游》,《庄子·达生》。

[11][25][32]《淮南子·原道训》,《淮南子·精神训》,《淮南子·精神训》。

[14] 叶朗:《中国美学史大纲》,上海人民出版社1985年版,第27页。

[21][35][36] 《论衡·道虚篇》,《论衡·骨相篇》,《论衡·骨相篇》。

[22] 《吕氏春秋·有始览》。

[23][26][33]董仲舒:《春秋繁露·郊祭》,《春秋繁露·人副天数》,《春秋繁露·天地之行》。

[24] 扬雄:《法言·五百》。

[27] 徐复观:《两汉思想史》第二卷,华东师范大学出版社2001年12月版,第133页。

[28] 于吉:《太平经·起土出书诀》。

[29] 徐整:《五运历年纪》,见马驌:《绎史》卷一。

[30] 袁中道:《珂雪斋集》卷七《游太和记》。

[31] 郭熙:《林泉高致·山水训》。

[34] 《荀子·非相篇》。

[37] 上引资料可参见北京大学美学教研室:《中国美学史资料简编》(上、下卷),中华书局1985年版。

[38] 苏霖:《书法钩玄》卷四《梁武帝评书》。

[39] 张彦远:《法书要录》卷二《梁武帝答陶隐居论文》。

[40] 《苏东坡集》前集卷三《孙莘老求墨妙亭诗》。

[41] 《佩文斋书画谱》卷七《续书谱·用笔》。

[42] 刘熙载:《艺概·书概》。

作者单位:北京师范大学哲学学院