雅克•莫里佐 撰

张弛 方丽平 译

有个流传甚广的老生常谈,说哲学只不过是在反复出现的相对选项之间的持续摇摆(比如现实主义对非现实主义、主观主义对客观主义等等),而且充其量不过是围绕着一些难以摆脱的观点的一系列离题发挥。与此同时,当一个被长久弃置的主题或角度重新浮出,并有助于重塑一个学科的面貌时,却又每次都让人产生一种新颖感。这似乎就是在过去几十年里发生在美学领域的情况:本体论研究以一种学科传统不曾预示的方式,引人注目地重新涌现出来。所有像我这样在1970年代开始美学研究的人,都经过形而上学不受欢迎的状况。包括哲学界在内,都曾弥漫着对它的不信任,有时候径直表现为坦率的敌视。我想到的首先不是受到维也纳小组启发的那些理论态度,也不是本体论神学批评,而是更为寻常、意识形态色彩强烈的立场。在形而上学里,它看到的是沉迷于不再流行的价值之中难以自拔的特别病症,认为无论其在过去是如何合理,要继续传下去就应该受到谴责。占据前台的是那些“怀疑论大师”或“真相揭露者”,而期待于美学的唯一贡献就是在艺术领域里继续这场战斗。然而,仅仅在几十年之内——虽然与其它研究领域不同步,情形却发生了逆转。或者说,这次的情形是以前所未见的方式果断地重新揭示出来,即在研究者的视野里,是否要将作品本体论赋予艺术现代性。

一

尽管1960-1970年代的情形远非整齐划一,但我觉得这样来看也并非错谬:占据主流的是怀疑态度,拒绝一切被认为似乎要让美学附属于形而上学视野的观点。这种态度深深植根于艺术与哲学的总体关系里。但是,我只强调直接牵涉美学内容,最有影响的几个方面。概而观之,对形而上学的厌烦态度里有三点值得回味。作为有解释力的因素,它们对于这个过渡、可疑的时期来说都是标志性的。

(一)普遍认为不容置疑的是,先锋派的冲击起了决定性作用,至少动摇了人们对于美学遗产的信心,而它直到那时都被视为理所当然。面对传统美学的说法,比如“美”,先锋派采取了挑衅的态度,对其肆意嘲弄(人们会联想到颓废派或达达主义者)。文化大厦将会给予他们以合法性,但他们却断然挖坏了它的根基,其实形而上学只不过构成了它的一个特殊方面 。流行的信念是哲学代表了思想的王冠,但在这种情况下却产生了相反的结果,使其声名大损。

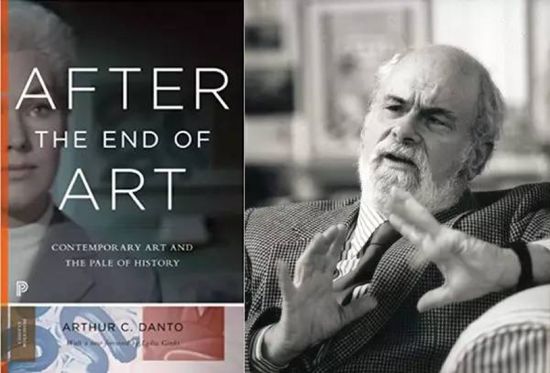

这似乎是很有说服力的理由?事实上,比较合适的做法是将其区分为既不同又几乎对立的两个方面。从极端先锋派辩护者的角度来看,现代艺术表现了艺术进程中的决裂。这个观点伴随着一种反本质主义的立场,其直接体现就是定义艺术的观念发生了危机。直到此际,确实有关于艺术的定义之争,但是,这个术语是以可信的方式应用到对被选择对象的分类中去。这就是说,如同丹托所推广的那样,有可能以例证为基础来讲授艺术1。无论什么东西都可以被视为艺术,这样的观念从此占了上风。这并不等于反过来说艺术可以是一切东西,然而毕竟趋向于肯定这样的观点:艺术的现实变得太混杂了,以至于古老的范畴已经过时,迫切需要呼唤其它观念。艺术家们令人气馁的态度是一回事,理论家们卑微的工作又是另一回事。但这总是意味着考虑一种艺术形式的总体理论,使那些非经典的个案能够被整合进去,而且这一举措不包含反形而上学的先决条件。一场艺术革命并不要求与之相宜的哲学发明。它只是扩展了可达到的解决办法的范围,必要时还会改变参照系。1980-1990年代的概念艺术正是如此。美学从形而上学思考中借来的范畴遭到了悬置。遗憾的是,人们却只抓住了这一现象的消极方面。这是思想贫乏且目光短浅的结果,因为它常常流为描述性不可知论的展示平台。

另外,不应该忘记这个事实:在同一时期,艺术家们屈服于极难理解的玄理奥义的诱惑。马列维奇(Malévitch)是乌斯本斯基(Ouspenski)著作的勤奋读者,康定斯基(Kandinsky)希望布拉瓦茨基夫人(Mme Blavatsky)主持的神智学协会(Société de Théosophie)有助于走出二十世纪的“灵性暗夜”,蒙德里安(Mondrian)从其同胞肖恩马克(Schoenmakers)的《造型数学原理》(1916)一书中寻求灵感。受到数学家莫里斯•普林赛(Maurice Princet)的鼓励,杜尚与立体派执着于对第四维度的追求而被搞得晕头转向。这一切之所以发生,似乎是风格形式主义和对自己的艺术尝试进行理论化的雄心,助长了对一种“长久有效的哲学”(philosophia perennis)的补偿要求。他们的艺术设想是作为神秘领悟的方案,而不是作为观念化的工具。如果说对深奥的形而上学的抛弃,得到的结果却是天真地赞同其最令人生疑的副产品的,人们不仅要问:这样做的正面收获在哪里?这是我的谨慎结论:合适的做法是,对于艺术在美学摆脱形而上学束缚的过程中所起的作用,不要做过高的估计;它更多地是一种模棱两可的后果或借口,而不是积极的手段。

(二)一个极为严肃的理由可能在人文科学的强力崛起现象中找得到。这主要是指结构主义运动和“法国理论”。面对理想美的自负,总是有一种受到实证主义启发的保留态度,而且反过来有一种对于“科学”实验的从属欲望。欧仁• 维隆的《美学》(1878)2就是有说服力的例证。它所宣示的更多是自然化的现存形式。结构主义所做的就是对严格的方法论的苛求。它着迷的是语言学,更进一步来说,是二十世纪初期发生的语言学革命。在写于1945年,论述《结构分析》的著名文章里,列维—斯特劳斯毫不犹豫地写道:“对于社会科学来说,音位学不能在扮演创新角色时缺席,这就好比原子物理学对于整体的精密科学所起的作用。”3 他的自信立足于摆脱了一切特殊内涵的方法类比。这使他能够在另一个现实之中重新发现同类型的现象。如果说列维—斯特劳斯给出了有关亲属关系或神话的一些著名例证,那么引人注目的是他在美学现象面前出人意外的保留态度。原因也许在于他对于人类学的一往情深和他对当代艺术的全无兴趣。无论如何,他对艺术的看法具有普遍意义,虽然在《神话学》里,音乐形式变成了哲学言说的独特建构方式。另一方面,对结构主义观念的生搬硬套产生了大量不知所云的文章。对于被审视的对象而言,这些文章缺乏任何建设性意义。

布尔迪厄把重要性赋予了“象征物的市场”和应用于艺术生产的领域逻辑。这也同样有助于把“纯”美学的观念解构掉。他分析了两类例证:一类是福楼拜的文学美学——事实上,他对风格的痴迷与“职业化大艺术家”这类人物的出现不是没有关系;另一类是康德主义的哲学美学——康德哲学展开分析,它“不知道将个案普遍化,因此(造成)一种个别经验,位置和时间都确切的艺术作品,却又符合一切美感的超历史规范。” 4 在分析本质、幻想绝对时的那些观点,对于康德的意图来说是否中肯,人们可以有不同看法。但是,这并不解决这个问题:被指责为威胁艺术特性和审美愉悦的社会学分析,是否最有资格靠一己之力来承担所谓的 “对理解之理解”。另一方面,结构主义时代把心理学边缘化了,而后者还只是处于认知革命的边缘。在美学领域,这一情形体现了这种特殊性:事实上存在着一种完全不同的作者们都宣称的“艺术心理学”。一方面的代表人物是贡布里奇(E. H. Gombrich)。他是吉布森(Gibson)、格雷高里(Gregory)和科勒(Köhler)的朋友。对他来说,图画所表现的观念只有通过对感觉的分析才能恰当地予以说明。这使他成为当代有关描绘问题的先驱者。另一方面的代表人物是马尔罗(Malraux)。他构建了一个关于去情境化艺术形式的巨大梦想。在其中,心理学被参考,作为精神性的寓意——人类普遍价值的载体——之中介者。

(三)最后一方面直接关联于美学和哲学的关系。十九世纪的主导倾向是断然排斥非美学的艺术理论,甚至到了悖论性地担当“艺术”之名的程度。故此,在自己的《美学》里面,黑格尔拒绝包括自然美的问题,因为只有精神产品才具备必要的尊严,能够有效适用美学的言说。艺术通向绝对精神(其最低程度如此),但相关联的是,根据吉拉尔•勒布伦(Gérard Lebrun)的说法,黑格尔艺术体系缩减成了一本“贴着美的祈祷书”。在黑格尔之前二十年,谢林已经轻蔑地用“食谱或菜谱”来指称十八世纪的美学论著5。在我看来,“艺术哲学就是在艺术的力量下展示的普遍哲学。”它没有也不需要合乎规则的对象,因为美根本就不是感性的,其意图是表现宇宙本身。艺术是“绝对者的现实表现”。也就是说,它是以理想化的方式,对于神的属性所作的个别体现6。它的真正题材是神话(这一视角有谢林思想的现实延续),而艺术负责为其确定形式。显然,十九世纪下半期德国唯心主义的“破产”,使那些曾经对一流创作者起过决定性影响的观念遭到贬损。以普鲁斯特为例,今天对《追忆逝水年华》作者的各种解读都强调符号学和叙事学的方面,而其本人的哲学关切在这种研究中几乎不起作用。在我看来,这种反美学传统传达的是一种内在历史和发展逻辑的观念。它抗拒现实性和原创性的风险,甚至理论名家也是如此,因为在格林堡(Greenberg)和丹托的著作里,我们可以发现几乎全是反对意见。结果,现代思想就纠结于难以和谐的两种倾向之间:一方面是越来越得到确认的焦虑,要把独特性强加给每一件作品,从中披露出特殊的意图,使其成为对存在的有意义挑战;另一方面是把作品归入一个框架的必要性,它全然超越了作品,但作品的个性在很大程度上却有赖于它。

根据我的判断,当我们着眼于形而上学与美学的相互影响时,会发现这两个学科之间的关系处于不确定状态。并不出人意外的是,那些决定性参数变成了作品的本体论特性的决定性因素。这些都是艺术本体论的探究材料,并不在于其个别内容,而在于它们的存在方式。询问一件艺术品是什么或者寓意什么,并不是阐释。这首先是将其归类,使其与其它对象产生关联或脱离关系。

二

美学上的本体论复兴表现为两个显著特征。第一,是建构一种存在本体论的意愿。其目标是选择某一特定实体的有意义属性,以及在我们试图认识其特性呈现给我们的潜力之等级。这种意图不要求依靠一种形而上学体系,或者一种历史性命运。前者是叔本华式的——对他来说,对音乐的考察从属于这样的认识:意愿与康德的物自体同一。它也不自我局限于接替一种形式本体论来建立逻辑的或先验范畴的结构。它力求勾勒出一种平常类别对象的本体论特性。在这个意义上,罗杰•普伊维的说法是有道理的:“艺术作品本体论揭示的是应用本体论”7。这并非由于它是从更广泛的理论之中推理出来,而是由于它调动了本体论资源,以服务于一上来就不一致的对象整体,因为“艺术品”这个术语以明显的方式反照极端混杂的现实。第二,是坚决的修正主义取向。确实,有一些作者使用描述性本体论,总的来说是在有限范围内(音乐以及有音乐形式的作品)。但是,近年来在美学领域里做本体论反思的大多数哲学家,对于人们面对作品时的常识或自发的直觉,毫不犹豫地保持了距离。他们优先考虑的不是给我们的自然信仰提供一个证明,而是要让最合适的——即最有效或最经济的——解决办法占上风,以便考虑到这一领域——可能的话,是一个单元——的一个特性。下面,我将指出三个意见:一元论的报复、本体论基础的多样化以及柏拉图式现实主义的上升。

(一)一元论的报复

我想,所有人都接受这种说法:常识自动地是二元论的。作品以相互对比的两种形式呈现,这被认为是自然的事情。其一是那些具有数字特性,在有形物中体现出来的作品,比如固定在布料上的画、与一块大理石或铸材融为一体的雕塑,等等。其二是那些具有生成特性的作品,其样品特质能够被人领会的结果具有偶然性,最常见的两个例子是需要表演的作品(音乐、戏剧等)以及经得起无限复制的作品(比如文学)。当然,两相混合或彼此相切的例子比比皆是。在某种程度上,艺术创造的合乎规则就是将其无限增多。

人们会注意到许多一流的理论家,比如沃海姆(Wollheim)或古德曼(Goodman),都接受了这种二元论立场,即便是他们与常识的其它要点保持距离,因而在修正主义的决定面前也不退后。另一方面,投入到本体论研究的大部分哲学家则加入了对一元论的辩护:一切艺术品,无论其形式如何,都源于独一的类别。但是哪一类别?作品构成的凌乱整体归结于什么极点:应该使作品都带上作者亲笔签名,也就是说使其个性化,或者相反,把它们都抬高到一个正体的各种变体的程度?

乍一看来,似乎更容易去设想艺术品都具有标记(tokens)特性。无论如何,对一首奏鸣曲的每一种演奏,每一次都会产生既不同又独到的声音结果。这或者是由于演奏者的明确决定(对某一乐器、演奏速度的选择等等),或者是由于特定条件的作用,比如演奏厅的音响效果或钢琴师的身体状态。然而,要从这一几乎没有争议的判断过渡到理论性判定,则会让人重新认为:关于作品的传统观点不再只是一个约定俗成的标签,用来把各种作品都归拢到一起,就像严格的唯名论者们所主张的那样。在这种情况下,就很难说我们听过了贝多芬的奏鸣曲《热情》,因为与乐谱一致的事实,使质的一切方面都抽象化了,而它们在聆听体验中占据了首要地位,更何况在没有即兴作品之时,演奏者拥有变奏的余地(比如在一首协奏曲中对某一节奏的选择)。也没有人接受这样的说法:阅读一本袖珍版图书——更不必说聆听一盘预先录制的磁带了——而不是经典的版本,我没有获得同一个作品。事实上,很容易肯定说,这些差异只影响那些构成文学现实的外在偶然属性(比如其“拼写”特点或实施特征),而那些具有限定性的价值(比如包含五幕、用G小调写成等)则不受影响。

因此,我们就被打发到交替出现的另一极:如果所有的作品都出于同类,它们就都是典型。那么,这次就应该证明,即使是各种图画也都受惠于一个变异的原型。其中,艾迪•泽迈克就发起挑战,赞同说所有的作品都是既具体又重复的。对于音乐或诗歌来说,这种状况是很平常的。在他看来,对于一个造型作品——即可以在不止一个地方重新露面的具体物品——来说,情形更是如此,比如,一件复制或复印的物品。与人们可能趋向的想法相反,这绝不意味着所谓“作品”不再只是隐蔽思想的一个简单图解,更可能适当的做法是借鉴物质或物种,以修正具体事物的惯常主体论。从特性的抽象整体意义上来说,水或北极熊都不能被看作是普遍的。它们都是在多个地点,不同呈现的生物现实,但是涉及重复的同一物体,同一物种的一员8。物种变化受制于自然选择法则。与此相似,对于艺术品而言,对其包容则受限于鉴定与阐释的规则(从何时起,一个变异成了另一个作品?)

为了详述他的观念,泽迈克借用了彼得•吉奇(Peter Geach)的“相对特性”提法。对于吉奇来说,公式“ a = b”根本就不完整,因为它没有说明这个比较是透过什么样的视角进行的。实际上,有可能出现这样的情况:a和b都与F相同,但却都不同于G。恰当的做法是这样说:与b相较,a与F或G相同。因此,泽迈克认为,一幅画的特性是相对的。一方面,它对于一个典型而言是相对的,因为只有当两个复制品在彼此相关的所有情境中都一致时,它们才是同一个作品。另一方面,对于作品目录来说它是相对的,因为“两个并非处处同一的物品,终究可能在某个时间或地点里同一,它们可以重叠。因此,油画P与画布T可能在此时此地是同一的,但在另一个时间(T上面的颜料将会发黑)或另一个场合(P被复制到另一块画布上),P与T就不是同一的了9。”所以,如果把绘画作品的鉴定标准缩减到对其物理承载体的判定(根据罗西里茨Rochlitz的说法),则一切理论都是误导,不能回答老化或修复这样的具体问题。要到制约我们与艺术的关系之美学背景里,首先是真实性被公认的重要性里,去寻找抵制前面的说法的缘由。正是它激励我们相信:独特的艺术存在,它们阻止我们把所有艺术“例子数量增加的假设”(hypothèse de la multiplicité d’instances,在居里Currie的术语中缩写为IMH)太当回事。泽迈克毫不犹豫地把那些偏爱原作而排斥能使人理解作品内容的复制品的人,定性为拜物教信徒。他建议说:“对每一幅画作的鉴定条件都有赖于使其审美有效的因素。这就是为什么其中不能有没有评价的鉴定。” 这个结论值得强调,因为它表明了:与表面现象相反,美学与本体论之间的关联要比它与符号学或社会学的关联更加密切。

(二)本体论基础的多样化

即便作品都是典型,无论它们表现什么,终究还是不能解决这个问题:能够最好地担负起本体论基础是哪一个?三种答案都曾被人支持:物质的、心智的(mentale)和事件的(événementielle)基础。

早在1900年,克罗齐就提倡一种心智主义本体论。他认为艺术品的现实不在于物理的或感官的物质性,而在于主导艺术品创作的精神状态,它还可能在接受者的精神里面重新活跃起来。1938年,柯林伍德为这种主张赋予了经典形式。他的支持意见是:“严格意义上的作品不是被看到、听到的某个事物,而是被想象的某个事物。11” 他的理论是对几个简单观点的衔接:关于意向性事物——虽然没有时空定位,但却在艺术家与观赏者的精神之间担负起通道的作用;关于表现(expression)作为意识生活所固有的(艺术家为那些体现在不可分割的独有经验中的情绪赋予形式,比如画与看);尤其是即使在极为普通的水平也构成了主要官能的想象(柯林伍德写道:当人不刻意自欺时,一切的发生就好像是“我们每一个人所讲的每句话、所做的每个姿势都是一件艺术品。”12)但是,在赋予了想象物以存在的推动力之人消失之后,当另一个人体验它时,它是否有能力幸存下来并保持其特性?。

相反,泽迈克选择了一种物质的但开放和渐进的本体论。世界是一个由许多事物构成的整体。它们在本体论意义上是不确定的,在某种程度上相互重叠。某些事物是模糊的,这并非是以绝对的方式体现出来,而是因为它们可以涵盖其它事物。故此,“‘马’就比‘白马’涵盖(overlaps)了更多的事物。‘马’含有不是白色的状况,而‘白马’却不能。因此,‘白马’寓于(nested)‘马’之中。13” 泽迈克提供了一个绝佳的音乐例证,在其中演奏复归于详细说明:“最被限定的事物寓于最模糊的事物之中。只有当一个事物寓于另一个事物之中时,它才是对后者的阐释:对巴赫的《尊主颂》(Magnificat)每一个演奏都是这首乐曲的一种实例,(因为)存在着与之不同的其它实例。14” 这位以色列哲学家运用了一种精妙的理论,它返照的是一种“实体(substance)哲学”,即一种将一切断言都抽象化的考虑。本体论的获胜并非同样明显地伴随着一种美学的获胜,因为它所导向的美学属性的现实主义,在其它理论中能够以更自然的方式自我表达出来。

剩下的选项就是被格里高利•居里所辩护的事件基础论(1989)15。2004年,大卫•戴维斯在这一理论的新版本中放弃了对典型的参照16。 他辩护这样的观点:作品被理解就如同一个行动,而不是简单地像是一个行动的结果。它造成的是真假对错之外的第三种可能性。作品是一种特别的动作艺术,它只是在使其得到表现的事件中拥有本质。比如,在音乐上,乐队按照规划以启动事件性典型“演奏声音结构S”。这之所以成为可能,是因为作曲家已经预先按照规划启动了事件性典型“通过探索性的H来选择S”,也就是说他自置于一个背景之中,使这种结构成为一个对他的艺术设想来说恰切的提案。如果说居里所要求的好处是呼唤一个大家都熟悉的本体论范畴,即行动范畴,人们却相反,使其变成了一种对创造者和接受者来说都相当难以理解的方式。对背景依赖性的强调使我们有可能超越美学经验主义的诸种局限。面对沃尔顿风格作品(如《格尔尼卡》17等)的模态论证时,美学经验主义的描述主义导向几乎给不出答案,而是像泽迈克那样,对评价的使用不是以有结构的方式展现的。与此对照,戴维斯的“鉴赏场所”( foyer d’appréciation)观念显得更具有操作性,因为它被定义为从“被分享的理解之形式”出发的行为(doing)。这更好地考虑到了一种集体建构的方案。

(三)结构现实主义或美学柏拉图主义

我将要提到是本体论的最后一个成就,表现为一种极端现实主义的强力回归,因为它无关乎美学属性的特性,而在于作品本身的现实性。这种结构现实主义自我赋予了一个形式的基础,作品如同结构,而阐释者则像是一个永恒、纯粹和不变的客体,即柏拉图意义上的形式。一个现实主义数学家会把数字视为非物质的实体:其属性独立于人类精神之外,即使人对之毫无察觉也仍然存在。同理,为这种形式的现实主义辩护的美学家们,如基维(Kivy)、沃特斯托夫(Wolterstorff)、J.多德(J. Dodd),都支持说作品“既不来到存在也不能来到存在,既不灭亡也不能灭亡”18。它们是非时间性的,是不能被定位的,也脱离一切的物理变化:即使总谱消失了,也不等于音乐作品被毁灭了,而是我们不再有任何手段来进入与它的联系之中;它完全就像是一个我们失去了联络地址的人。它是这种情形:我们知道题目却不了解内容,它只是同样多的纯粹“可能”(possibilia),因为存在着无数的作品,事实上也就有同样无数可以想象的结构。

这种柏拉图式或结构式理论表现了周而复始的多种异议。第一种反对意见是:如果作品是普遍性的,它就不能拥有任何实在的或知觉的属性,其结果是我们既不能看它也不能听它。说我们不能感知一个数字无伤大雅,说我们不能感知一个艺术作品则似乎让人绝难接受!我们在音乐会上听声音,在画布上看颜色,这似乎并非幻觉或对作品不着边际。根据艺术作品与自然物种在分享类型与样本之间的指陈时的相似性,沃特斯托夫给出的答案无疑是最有说服力的。我们这样说恐怕无人会感到惊讶:美洲大褐熊会发出咕噜声;那么,只有这一物种的成员能够如此发声并且表现出这一物种的特点。同样,作品与对它的各种演奏也分享可定义价值的品质(以D大调演奏、有三个乐章、只使用弦乐器或木乐器,等等),而其它则只是一场演奏所特有的(由某个乐团在某个日子演奏等等)。在沃特斯托夫的语汇里,作品是一个标准化的种类。如此说来,某些实例是正确的因而是合法的,其它则不是(比如采用了一个不合适的速度或者以非有意的方式取得了结果)。因此,通过对其令人信服的实现,我听到了音乐作品。

另一种在美学上令人不舒服的反对意见是:结构现实主义与创造的观念不相兼容。要去思考说数字是被发现的,对大多数人几乎没有什么困难,即使是在不易理解的超级复杂数字的情形中,比如哈密顿(W. R. Hamilton, 1805-1865)的四元数或凯莱(Arthur Cayley, 1821-1895)的八元数。相反,认为歌剧或水彩画永远等待着一个有才智的人来挑选它们,这样的观点是极可争论的;认为即使莫扎特从来没有创作过《女人心》(Cosi fan tutte)它也存在,这样的观点实在是怪诞的。沃特斯托夫断言道:“作曲不是将存在赋予我们正在写作的;它是使某种事物成为作品的行动。19” 被写出来的不是一个作品而是一个标记(token),它分享作品的许多特点。但是,这样具体能够说什么呢?如果我们说作曲家拥有主动性来选择一个调性(比如D大调)或一个顺序(比如《特里斯坦与伊瑟》的和弦),他不应该做这样的选择而自己没有成为作品本身的一个所有物。这就回到了承认说,在这一点上,在发现与创造之间没有大的区别。归根结蒂,斯克鲁顿指出:“种类的历史是其实例的历史。对于生态学家来说,这将是一个拙劣的安慰:知道老虎永恒存在,因而无须做任何事情来确保其幸存。很简单,类型的永恒自然在于这个事实:作为类型来被考虑,那些临时的决定并不与之相干。这并不牵涉到它先于其第一次出现,因为只有透过其多次出现,它才能先于或承袭某个事物。20” 这促使将基于结构性复件(皮埃尔•梅纳尔类型)的争论之意义相对化了,然而,是否应该走到抛弃现实主义导向的地步?

J.列文森提出了一个折中的术语,一个适度的现实主义理论。它保留了这个观点:作曲家对乐曲的意义施加一种指示行动,在其中他设定了游戏规则:演奏肖邦的《玛祖卡》作品第17号第四首,要从F大调的变音和弦开始,然后跟随总谱上所做的其它所有标记21。与纯粹的结构不同,被指定的结构是混杂的存在物,半抽象半具体,因为它们与最个人化、最情境化要求的多方面结构性因素融为一体(对乐器的使用,比如在钢琴发明之前,“槌子键琴”奏鸣曲是不可能被构思出来的)。类型本身是入门,也就是说它可以在历史上的特定时刻出现,接着对于以后的时期产生影响。为了理解在作为主导行动的创造(使……涌现出来,即拉丁文的“ex nihilo”)的与简单的创造性(使独创性得以证明)之间的中介层面,他提议使用“可创造性”(créatibilité)这个术语,意即在完全沉湎于历史——它将种种限制强加给我们,也提供了余地使我们得到自由——的情况下,我们能够创造的22。在与日常美学经验相似的意义上,我们走了一大步,但却是以本体论对象的发明为代价,从多方面看其可靠性依然是相当成问题的。

三

如何思考本体论在美学领域中地位的这种突然提升?我们能够至少被保证说本体论游戏值得蹿升?它是一项惬意的智识性消遣、一个业余爱好者寻求展示概念的精湛技巧的游戏,或者是表现了深层次某种最根本东西的运动迹象?在这里,它无关乎把本体论作为一个学科来评价,被评价的毋宁是其针对性或其在某个特定领域里的贡献。如果我们对一个相当普通的方式——比如风格——提出询问,本体论可以提供什么?我们在两个相反的答案之间摇摆,其中一个是积极乐观的,另一个则是谨慎的甚至有保留的。

积极的答案断言说:“本体论在最近的突飞猛进,与人们良好的健康状况以及对知识与学问的热情之爆发有关。23” 鉴于艺术作品是人工制品和社会性物品,即使是从其中最迷人的作品的数目而言,也使人会非常自然地认为本体论考察将带来可能是富有成果的启发。在艺术领域,它的好处至少表现让人在大范围来考虑各种可能性,而常识则停留在被粘滞于最熟悉的境遇的状况之中,并且寻求在习惯中得到坚固。在一种最认识论的意义上,它也有助于阐明各种理论的前提及其要求联结的类型。与那些在日常生活中遇见的情形相反,美学的对象常常是本质上更加复杂或更难以理解的。因此,对它们的重视,总的来说,对于对象可能是富有成果的。再者,并不罕见的是,艺术本体论的辩护者们认为其真正的益处不只在于结果的针对性,毋宁在于这个事实:美学变成了哲学的实验室,就像微观物理学的对象可以是巴什拉尔(Bachelard)或德斯巴亚(Bernard d’Espagnat)的认识论对象那样。古德曼以同样的态度来为象征化做辩护。反过来看,这种观念很容易使人屈服于一种本体论的陶醉,在一种极诡辩之能事的理论建构中看到一个自我满足的目的。更加诱惑人的是,当代艺术充斥着悖论的对象,其逻辑在于制造出与已知范畴相抵触的事物。我们甚至可以想到,众多作品的艺术兴趣接近于零,但其本体论兴趣却不可估量。剩下来的是弄明白,认为艺术的角色就是服务于本体论实验的想法是否令人满意。这是“普伊维原理”中可能包含的教训:不要从有问题的个案出发,不要看重例外,也不要自我局限于一个特别的(ad hoc)子集,无论其如何使人感兴趣24。

有保留的答案在于逻辑性地让人注意:艺术本体论对艺术中一切不是美学的东西都感兴趣。它指责人们常常求教于历史学家或心理学家,而这两类人的兴趣在于形象所带来的大量信息,并不关心它是名家杰作还是无名小画。在哲学里,阿隆•利德勒是最清楚地表述了这种保留态度的人之一。他说:“如果我们从事美学研究,本体论问题最多只占据次要位置25” ,因为对于经验的品质和作品的价值来说,它们是无关紧要的。这并不导致本体论研究被大规模贬值的结果,它毋宁是一种有选择的态度,在不同记录或层次之间寻求取舍。因此,罗杰•普伊维将其对摇滚乐的分析,完全建立在音乐本体论突变的存在之上;与此同时,他又很严厉地批评这样的提议:制造越来越普遍化的理论,以不断涵盖与此前的那些理论不相符合的例子。本体论所发生的现象,也曾在几十年前寻求艺术定义时发生过:即要把不可预料的创新,置入艺术实践的连续性之中的一种绝望企图。在本体论里,这种做法未必就更有说服力。

这些人为构想的一揽子理论想要消化可能出现的一切形式的反例。要从中做出选择,肯定在于选取描写主义的视角。它有最适度的雄心,来包容某一类作品的特殊性,比如大众艺术、即席创作或数字化图像。它可以把对不变事物的寻求与对差异的关注联合起来。这会导致伴随着艺术创造性的观念更新。在这一方案中,没有什么来替代本体论研究角度——它提供了既严格又灵活的盔甲。这就是为什么应该为它辩护:既是为了方法,也是为了其美学暗示,因为这样局部化的理论同样适合于一种“应用美学”的实验前景。我从中看到了这种可能性:使对作品的理解与评价的构成参数屈服于规定,并研究从每一个变奏中引出来的后果。相对于伦理学而言,这一类型的分析在美学中甚至更容易实施,而且可以提供比社会心理学的评估可能更有说服力的结果。如果说本体论与实验可能没有共同的边界,那么至少存在着一些区域,在其中分析带着一种关涉两者的含义。一些具体的问题,比如建筑物的修复、黑白电影的上色、设计图的地位或者一部戏剧的几个舞台演出版本之间可接受的变化之余地,都以不可分割的方式提出了问题,它们关联的是作品的同一性及其个人或社会的接受。在这些地方,本体论的提问与实践的情况不停地相互作用,最终是实践来确定实际的效果。

最后一点,即使我毫无困难地承认本体论的诸多优点,而一旦将它相对化到那些明确划定界限的部门之中,我无论如何还是认为等待美学的大挑战在于归化(naturalisation)问题。眼下,神经美学似乎还没有产生什么决定性的东西。与此相反,达尔文化美学的视角在短期内更让人对其寄予希望。这种迂回让人看到了本体论与进化论的产生交叉的可能性,然而几乎一切都还没有展开。如果可能的话,要避免两种反复出现的危险:一种是我们弃置一旁并且错误地忽视了的东西,另一种是那些被夸大了重要性并激增了无价值讨论的东西。

注释:

1. A. 丹托:《艺术终结之后》,瑟伊出版社,1996年版,特别是第20页。 [A. Danto, Après la fin de l’art, Éd. du Seuil, 1996, not. p. 20.]

2. E. 维隆:《美学》,弗林出版社,2007年再版,《艺术与哲学丛书》。[E. Véron, L’esthétique, réédition Vrin, Essais d’art et de philosophie, 2007.]

3.克洛德• 列维-斯特劳斯:《结构分析》,见《结构人类学》,普隆出版社,1958年版,第39页。[Cl. Lévi-Strauss, « L’analyse structurale » dans Anthropologie structurale, Plon, 1958 (cit. p. 39).]

4.布尔迪厄:《艺术规则:文学场的生发及其结构》,瑟伊出版社,1992年初版,焦点丛书1998年再版,第188 页及 第466页。 [P. Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Éd. du Seuil, 1992, rééd. Points, 1998 (cit. p. 188 et 466).]

5. 谢林:《艺术哲学》,J. 米利翁出版社,1999年版,第53页。[Schelling, Philosophie de l’art], Éd. J. Million, 1999 (cit. p. 53).]

6. 同上,第168和149页。

7. R. 普伊维:《艺术作品本体论导论》,J. 尚本出版社,1999年版,第15页。[R. Pouivet, L’ontologie de l’œuvre d’art, une introduction, Éd. J. Chambon, 1999 (cit. p. 15).]

8. E. 泽迈克:《绘画是怎样的?》,见《英国美学杂志》第29期,1989年出版,尤其是第69页。[E. Zemach, « How Paintings Are », British Journal of Aesthetics, 29, 1989, not. p. 69.]

9.同上,第 66页。

10. 同上,第 68页。

11.R. G. 柯林伍德:《艺术原理》,牛津大学出版社,1958年版,第142页。[R. G. Collingwood, The Principles of Art, Oxford University Press, 1958 (cit. p. 142).]

12. Ibid, p. 285.

13. E. 泽迈克:《类型——形而上学随笔集》,E. J. 布里尔出版社,1992年版。[E. Zemach, Types. Essays in Metaphysics, E. J. Brill, 1992, p. 2.]

14. 同上,第3页。

15. G. 居里:《一种艺术本体论》,麦克米伦出版社,1989年版。 [G. Currie, An Ontology of Art, Macmillan Press, 1989.]

16. D. 戴维斯:《作为表演的艺术》,布兰克威尔出版社,2004年版。 [D. Davies, Art as Performance, Blackwell, 2004.]

17. K. 沃尔顿:《艺术的范畴》,收入G. 热奈特(主编):《美学与诗学》,瑟伊出版社,《焦点丛书》,1992年版。[K. Walton, « Catégories de l’art » dans G. Genette (éd.), Esthétique et poétique, Points Seuil, 1992.]

18. 基维:《重复的美术》,剑桥大学出版社,1973年版,第67页。[P. Kivy, The Fine Art of Repetition, Cambridge University Press, 1993, p. 67.]

19. N. 沃特斯托夫:《艺术作品及其世界》,克拉伦登出版社,1980年版,第89页。[N. Wolterstorff, Works and Worlds of Art, Clarenden Press, 1980, p. 89.]

20. R. 斯克鲁顿:《音乐美学》,牛津大学出版社,1999年版,第114页。[R. Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford University Press, 1999, p. 114.]

21. J. 列文森:《在哪些方面音乐与文学作品是被指定的结构?》,收入J.莫里佐与R.普伊维(主编):《美学与艺术哲学辞典》,阿尔芒•科林出版社,2007年版,第416-419页。[J. Levinson, « En quoi les œuvres musicales et littéraires sont-elles des structures indiquées ? » dans J. Morizot et R. Pouivet (éds), Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Armand Colin, 2007, p. 416-419.]

22.有人为文学给出了一个平行的答案,见阿米•托马逊:《小说与形而上学》,剑桥大学出版社,2008年版,法语版由学院出版社2011年推出。[Amie Thomasson, Fiction and Metaphysics, Cambridge University Press, 2008, version française College Publications, 2011.]

23. F. 奈夫:《面向非哲学家(及哲学家)的本体论短论》伽利马出版社,《袖珍随笔丛书》,2009年版,第33页。[F. Nef, Traité d’ontologie pour les non-philosophes (et les philosophes), Folio-essais, Gallimard, 2009, p. 33.]

24. 见《哲学的》第32卷第1期,2005年出版,魁北克哲学协会编辑,在关于D.戴维斯著作的精彩档案中,尤其是第215页。[Philosophiques, vol. 32/ n°1, 2005, Société de philosophie du Québec, dans l’excellent dossier relatif à l’ouvrage de D. Davies (not. p. 215).]

25. A.利德勒 :《音乐哲学》,爱丁堡大学出版社,2004年版,第114页。[A. Ridley, The Philosophy of Music, Edinburgh University Press, 2004, p. 114.]

本文原载于《外国美学》第23辑

江苏凤凰教育出版社 2014