阿莱斯·艾尔雅维茨 文

邓文华 译

让我以几则故事开始:

故事一:

在印尼的巴厘省作调研的时候,来自西方的人类学家格列高里·贝特森(Gregory Bateson)和马格丽特·米德(Margaret Mead)曾请求巴图安(Batuan)[1]的艺术家为其研究提供一些能够表征“关于巴厘人的想象力的民族志”的作品。贝特森和米德并不鼓励(作品的)复制和重复,而是公开要求本真性。[2]然而,令我们和他们都想不到的是,要求当地人创作出本真性的、原创性的作品,他们不经意之间已经破坏了当地的传统,后者实际上就是制作重复性的复制品。这乃是巴厘的旅游艺术之起源,时至今日,它们仍然是如此制作和销售。

故事二:

2004年,一位印度同行要我给他推荐一些他可以邀请参加孟买某个文化事件的斯洛文尼亚艺术家。我向他推荐了一群名叫“欧文组合”(IRWIN group)的视觉艺术家,因为我觉得他们是一群卓越不凡的艺术家,在世界上有着很好的知名度,并且能够清晰表达他们对艺术、文化、社会以及相关问题的观点。在浏览了NSK(即欧文组合所属之团体)的网站之后,这位印度同事写信向我反馈:“我浏览了欧文组合的网站,但坦率地说,NSK这个团体让我一头雾水。他们听起来仿佛一个宗教教派,不过我相信这更多是因为我理解力有限吧。所有关于善恶的谈论,听起来甚为古怪。刚开始时,我就不大清楚,它们的企图是否全是对哲学的嘲讽,但后来又觉得,艺术家们的所言都极其严肃庄重。”[3]

故事三:

巴西的批评家保罗·E·S·戈麦斯(Paulo Emilio Sales Gómez)对专注主流文化而对民间文化一窍不通的巴西二十世纪艺术家的世界主义抱负有着如下评述:他们很幸运,因为他们对欧洲和美国的艺术的摹仿糟糕透顶,[4]从而使得其作品带有了浓厚的当地特色,因而令外国受众备感兴趣。这种特色,这种蹩脚的摹仿,使得此类作品在欧洲人的眼里具有了“原创性”。糟糕的、被误解的摹仿反而带来了某种人们所接受的原创性。

故事四:

1907年11月,石川钦一郎(Ishikawa Kinichro;1871-1945)以翻译官员的身份从日本来到了台湾,并被邀请到台北师范大学兼职教绘画。石川倡导户外的写生训练。在此期间,石川把台湾的题材融入到自己的绘画之中,由此向日本社会介绍了处于热带的台湾岛的“异国风情”。1924年,石川成为台北师大的专职教师。他的许多台湾学生都去日本研修,后来也都在日本和台湾的官方画展上展出了自己的画作。石川的绘画风格后来发展成为一个独挡一面的台湾风景画派。[5]

故事五:

在我们所编的《后现代主义及后社会主义状况》(Postmodernism and the Postsocialist Condition)一书中,彼得·乔治(Peter Gyoergy)在其关于匈牙利的一章中写道:“对于东方人(这里指东欧人)而言,(抽象表现主义)艺术家表现了完好无损的艺术自由以及个人表现的权利。然而,在苏联的艺术世界里,没有人了解纽约学派取得广泛成功的原因,没有人了解他们和市场相抗争的本地语境,或者说,没有人了解克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)和哈罗德·罗森堡(Harold Rosenberg)的左翼理论和信念的本地意义。在柏林墙之背后,没有人了解基于市场机制的社会的本地语境。他们所了解的只是独立自在的、去语境化的艺术作品,以及他们所感知为“自由”的种种符号。[6]

有关于艺术、文化及其意义的误解、重置和移置现象的例证是不胜枚举的,但有了以上所举之五例,足矣。我想要列举的是这样一些清晰明了的例证:它们表明了艺术中显而易见的再阐释和移置现象,后者基于文化背景,尤其是基于某种本可以促成对原初意义的相对真实的理解的关联的缺失?。

我所提供的例子表明了不同的再阐释和移置现象:

第一个例子(即巴厘之例子)所表明的是:要求西方意义上的艺术,无异于清除了不以原创性为基础的创造性,结果只能是在西方意义上也并非艺术的批量生产。

第二个例子有关于印度人对斯洛文尼亚欧文组合的阐释以其对宗教教派的经验,不管这些宗教教派是美国还是亚洲的。它重置了我们心中的一种善意的摹仿形式,即在斯洛文尼亚当地的天主教传统的构架之中实践的对极权主义话语和图像的嘲弄。

第三个例子,即巴西艺术家试图摹仿更加卓越突出的同行的现代主义作品。结果表明,这个目标的失败象征着他们的最大成就,并使得他们在国际艺术的版图上占有一席之地。本土风情和本土色彩的保留,以及两者同时所包含的国际主义、普遍主义、与欧美同行的作品的酷似,足以使得欧美同行能够以理解和欣赏的态度来看待巴西艺术家的作品。

在第四个例子里,我们看到,作为西方人眼里的“外国”的东方诸国(如日本),都有着自己相对的外国(如台湾)。一个悖论式的事实是, 一个日本人创立了以台湾的异国情调为题材的绘画流派,而作为一种艺术流派,它在日本和台湾都有着蓬勃的发展,今天依旧如此。然而,我们也可以在别处找到同样的悖论式事实,我将在结语部分回到这点。

在第五个例子里,彼得·乔治表明了,“铁幕”背后的艺术家是如何彻底地误解了西方现代主义艺术家的政治地位(更不用说其经济地位),以及是如何把后者看成一群生活于社会和政治真空地带的非政治化的、脱离经济的、抽象化的人。这种感知如此强烈,以至于众多东欧艺术家开始致力于一种完全避免与社会、历史语境发生联系的概念工程,以埃里克·布拉托夫(Erik Bulatov)的话来说,他们颇有成效地创造了一个比现实本身和“现实的存在”更加真实的艺术空间。[7] 后来,在八十年代,特别是俄罗斯艺术家开始断言,在东、西方的符号宇宙之间存在着一种对等关系,因为两者都建立于意识形态的基础之上:苏联是政治的意识形态,而西方(或美国)则是市场意识形态。

当然,这种错误的诠释不是什么新鲜事了。最为确切地说,它不仅局限于艺术领域,文化习俗和传统亦如此。比方说,菊花在斯洛文尼亚和中欧是死亡的象征,而在其他一些国家(如黑山共和国、中国、日本等),菊花则有着节日、甚至是烹调方面的意义。这样的例子是不可详尽的。去语境化的、然后再语境化的人工制品和意义充斥着我们的生活;要正确理解它们,重要的是使它们保有把新、旧语境联系起来的脐带,从而允许一个相对真实的意义的存在。这样,在处理我们所有人在生活中所遇到的各种物体和现象时,这点就变得简单明了。某些文化产品(尽管不一定是艺术作品)就能表象其中某些物体和现象,甚至在很大程度上,我们的语言也如此,尽管我们仍然拥有某些最为复杂的符号构造。

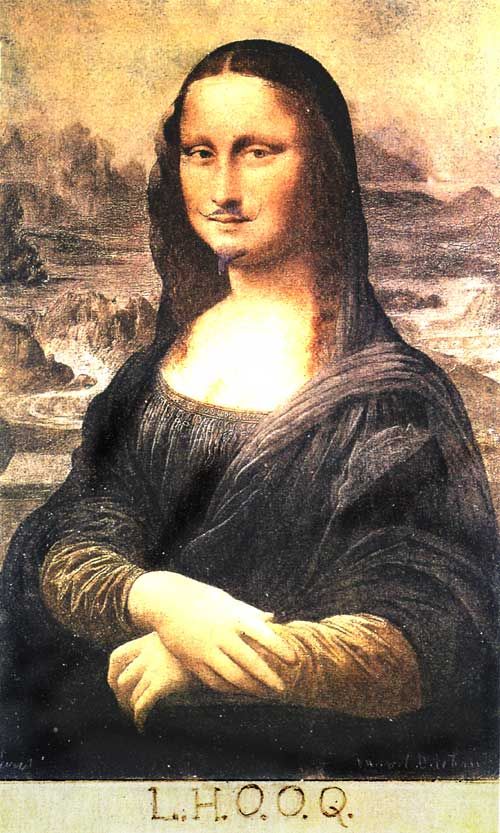

但让我们回到艺术或者人工制品这个话题来。一个小便池在某些语境下具有了某种文化意义,而在其他语境之下,它毫无或者几乎没有文化的意义。(你们也许还记得亚洲客人在巴黎某场所的那个尴尬情景,亨利·米勒在其小说《北回归线》中有着绝妙的描述)。然而,撇开这点不谈,我在这个语境下颇感兴趣的是目前已经明显成为一个永恒的美学话题的东西:小便池,即“泉”。

在这个署名为“笨蛋先生”( Mr Mutt)的作品中,起初的冲击也是建立在惊讶的基础之上的,而后者则又是基于移置,或者说,去语境化和再语境化之上。这种重置设定了诸多二十世纪艺术(即属于概念艺术的范畴之内的艺术)的初始条件。要成为艺术作品,杜尚的这件“作品”就必须保留原有意义并同时创造新的意义,而两种意义之间的关系在赋予平凡无奇的对象(即公共卫生间的设施)以艺术作品之灵韵的展览空间的语境下得到了确立。然而,这件作品的另一个特征是它在当代的存在模式,即作为一张照片、一个记录,原物不复存在,亦不复展示。这类“虚”物包括卡西米尔·马列维奇(Malevich)和其他构成派艺术家在1915年及其后几年的的作品展览,或者是斯洛文尼亚的构成派画家和艺术家阿夫斯杜·切尔尼戈热(Avgust Černigoj)在1924年的作品展览,它们除了留下一张照片之外,别无所有。

所有这些作品,以及更晚近的作品(它们大多属于概念和环境艺术),留至今日的只是其记录(documentation)而已,无论其形式为照片还是电影。因此,这些作品成为罗兰·巴特意义上的神话以及次等的现实,其中,记录不仅指向该作品,事实上还取而代之,因而允许对其进行无穷尽的复制。这种复制形式成为了作品自身的“模拟虚像”(simulacrum),并且实际上替代了通常不复有物质意义上的存在的原物。这种无限的复制绕开了灵韵的问题,因为原物和复制品的问题已经变得毫无相关,尽管语境和重置的问题另当别论。比方说,杜尚的作品展览就是这个事实的见证,他的作品全是“泉”及其在斯德哥尔摩当代美术馆展出的其他现成品的复制品和第二代作品——所有这些现成品都是马歇尔·杜尚带到那里并亲自摆放的,但尽管如此,它们并不也不能以任何方式复制缺失的原物。在某些情况下,比方说,构成派雕塑家塔特林(Tatlin)的《第三国际纪念塔》(它的设计模型也在斯德哥尔摩展出),或者匈牙利的先锋派艺术家L·考沙克(Lajos Kassak)在二十世纪二十年代制作的纸建筑,似乎都是停留在想象的领域之内的欲望克服了把这些作品付诸实现的需求。

在大多情况下,这种作品的复制品都伴有理论性的、描述性的或者批评性的话语,而后者成功建构起了某种语境。于是,这些作品不再是无功利的凝神观照或者审美鉴赏的对象,而摇身变成了理论分析、反思以及在更宏大的论证框架内进行语境化的对象,因而使得那些复制品成为了理论性或者批评性话语的延伸,而不再像过去那样是反过来。

使得所有这些情况相互关联的一点是:这类作品(比如说,概念作品)允许诗性效果的发生,哪怕这种诗性微乎其微。以小便池为例,杜尚的行为之诗性因素在于他给这件物体取名为“泉”,而不是简单的小便池。正是有了这种语言补充,小便池才产生了艺术性的迹象,才能清晰明了地延置于画廊的空间之内。倘若杜尚把小便池带进画廊,而不给它取任何名字,或者只是稍加描述,以“小便池一词作为作品的标题,那我们有理由怀疑观众是否会把其归类于艺术。但是,通过“泉”这个标题,一种诗性效果得以实现了,它所导致的微妙变化使得公共卫生间的小便池能够挤进画廊的空间(这个变化可谓翻天覆地),并且使得一件平凡无奇的陶制品转化为一个艺术对象(这是精神维度的变化)。从策略上而言,如果这件物品仅仅叫作一个小便池,它就以一种简单的认定存在:A=A。但有了(“泉”)这个标题,它就开始以如下认定存在:A=B,也就是说,一件实用物品等于艺术作品。

因此,我们断言,概念艺术一开始就夹杂着一种诗性的因素,即使它不比罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)的语词组合中所发现的诗性更具有实质性,而且,作品所获得的或者我们归结于作品的诗性因素(它通常以标题的形式出现)是这么一种本质因素,它使得这类作品截然区别于它们的非艺术性的直喻,或者促使我们把它们看成艺术作品。至于阿瑟·丹托在1964年所提到的《布里乐盒》(Brillo Boxes)这个例子,我们可以沿着刚才的路径继续论证,使这类作品称得上“艺术作品”的机制或艺术程序(这里不提安迪·沃霍尔潜在的批判,即其反消费主义的方面)是这样的:它们实际上先用胶合板做成,然后再上色,而不是直接用超市里买的“布里乐”牌清洁剂的纸板盒制作。如果艺术家仅仅把工业生产的清洁剂的纸板盒拿到纽约的斯特布尔画廊(Stable Gallery)去,他可能就不会收到任何回复,因而就不能把这个事件添加到艺术史的地图上。这样一来,我们将又一次得到这种简单的认定:盒子=盒子。

因此,我们在这里看到了两种截然相反的程序,两者都移置了原始意义,并进一步使用了许多艺术所特有的 “仿佛第一次见到”的“陌生化”(enstrangement)的古典程序。非常明显,杜尚有意采用这个程序:比方说,他的一些现成品,如一把标题为《折断胳膊之前》的雪铲,或者一个名叫《罗斯·欧文·瑟拉薇》的伪装人物(这是一个关于错误认定的例子),皆是如此。至于其他像《车轮》或者《瓶架》的现成品,我的想法是,它们利用了《泉》所赋予的新意义(resignification),后者使得现成品的使用得以合法化,并跻身于所谓艺术的行列之中。

像刚才所说的移置情况,在整个历史以及不同的文化中都可以找到。这个描述不仅适用于这类(现成品)作品,而且适用于大多数的文化作品——至少可以说,不同的文化架构之间的关系通常是令人惊讶的。今天,世界许多地方(也许不包括斯洛文尼亚的国内环境)的情况比阿俊·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)的描述更加普遍,即“移动图像碰上去领土化的观众,从而创造了流散的公共领域,使得依赖于持续而显著的民族国家作为重大社会变动的主要仲裁者的理论变得混乱不堪。”[8]“大众媒体传播的事件和移动的观众之间的这种流动的和不可预测的关系界定了全球化和现代之间的关联的核心。”[9]在这点上,我们是否和霍米·巴巴(Homi Bhabha)和某些其他作者一样,认为存在着一个后殖民地的“反现代性”, [10]这个问题我现在还不能讨论。

再一次,和当代艺术作品的相似之处随处可见,因为把某种遥远陌生的文化或其某些文化产品(比方说,音乐、时装等)移置于一个截然不同的社会、文化语境之中的做法,非常类似于我们经常在当代艺术中所看到的,即艺术过程中的某个因素或者步骤的重置:诸如此类的作品“保留了它们先前历史的痕迹,即使它们作为惯例错综复杂的覆盖面的一部分而被另外写入或者吸收到新的语境之中。”[11]

上述所提及之例子来自于不同的历史时期以及不同的文化架构。把它们统一起来的是某种相似的移置和重置的逻辑,在符号和物质的的意义上皆是如此。同时,不言而喻,尽管其中某些例子也许掉入了我们可以暂时称为“认同问题”的框框内,但却不尽然。请允许我用刚果诗人奥贝格(Theophile Obenga)来说明前一种情况。六十年代伊始,他在《你将会说》(Tu parleras)这首诗中写道:“词是他们的词,旋律却是我们的”。[12]奥贝格当然感觉到,有某种认同是他必须捕捉或者重新捕捉到的,即使它必须从自己所唱的法语歌的统一性中重新恢复。他领悟到,从严格意义上讲属于他的惟有节奏,惟有诗歌的乐韵。当然,美国的布鲁斯音乐中也可以找到类似观点,其中黑人也声称它乃是他们主要的原非洲遗产之一。然而,当我们去巴西、古巴、拉丁美洲其他某些地方或者美国的时候,尽管我们可以觉察到某种差异(比方说,节奏感的差异),但很明显,在很多情况下,它已经经过了重置、改变以及调换,因此,除了本质不明确的宽泛的相似感之外,已不复有其他共同点。此外,什么叫“非洲的”?非洲指北非,还是指撒哈拉以南的非洲?非洲人指恩姆贝莱人(Nmbele),科萨人(Xhosa),尼日利亚人,丁卡人(Dinka),还是其他?

这里的关键是,我们能够理解这些迥然不同的人工制品,虽然我们有时会误解其意义所指的大体方向,但在其社会和历史语境的帮助下,我们经常能够和它们融为一体,并在彼此之间发生移情。让我用中国戏剧为例来说明我的观点。我曾经一度觉得,中国戏曲似乎是一种很难理解的艺术形式(我这里不是指它的情节层次,而是指它的审美经验),但是,三年前我们来到中国的时候,曾有这样的一次驱车穿过河南省的某个农村的经历。记得那天是星期天,该村的广场上人山人海,村民们搭建了一个临时舞台,演奏乐器的人就隐藏在一些废弃的纸板后面,大概共有十个演员和十个乐器演奏者吧。那场戏较为简单,是一个关于爱情和欺骗的故事。观众们热烈鼓掌,与舞台上的事件融成了一体,但同时他们始终保持着故事(fiction)与虚拟(make-believe)和他们严格意义上的现实之间的那层薄薄的屏障。这里没有人为搭起的灯光,晌午时候戏剧就在广场上演出。小孩在周围玩耍,老人带来了凳子,或者坐在牛车上。

当然,也存在着高雅的中国戏曲。它们两者之间也许类似于贝拉·巴托克(Bela Bartok)与贝多伊齐·斯美塔那(Bedřich Smetana)的“高雅”音乐和匈牙利和捷克的民族流行音乐和歌曲的区别。我的意思是,在许多语境下,文化的屏障是极其稀薄和相对次要的,但对它们原发地点、事件等方面的经验确实举足轻重。也许,对于某些概念作品(特别是大地艺术)而言,这些也是至关重要的,但由于种种原因,这些作品今天既不复存在,也不可获得,因此,呈现并见证了它们先前存在的纪录给人们造成了某种似是而非的真实感。

我所说的意思是,我们应该意识到,体验艺术并探究其文化沟通性(cultural communicability)的正确方式是体验真实具体的作品,而不是今天风靡一时的复制品。

在上述所提到的中国戏曲这个例子里,我们处理的显然是这样一种文化产物,尽管它带有民族特色,但这种艺术体裁同时存在于中华民族的框架里,因而不要求任何民族指称。它的“中华性”(Chinese nature)从不会被质疑,也从不会有什么危险。

诚然,对于刚果诗人奥贝格而言,事情并非如此:他意识到了他在非洲的根,并渴望建立他的主观认同——它乃是集体认同的一部分,但是,他力所能及的无非是通过殖民者的语言来表述其愿望而已。他所谓的非洲认同只是一个神话,只是在一个虚拟的非洲大陆上的某个地方的虚拟定位。

我们今天讲得最多的就是这种民族认同。尽管沃尔夫冈·韦尔茨(Wolfgang Welsch)宣称,今天占主导地位的文化形式是跨文化性(transculturality),[13] 我的观点却没有这么乐观。恰恰相反,我相信,至少在欧洲很多地方,赫尔德两个世纪前所倡导的民族文化在今天依旧是占主导地位的文化形式。这是一种通过与其他文化的界限来阐明自己的文化。这种民族文化有一个令人惊奇的特征:它经常建立在其对立面的基础之上,台湾那个例子就是如此。如果你还记得,有一位日本画家来到中国当时被占领的殖民地台湾,并最终创立了一个台湾画派,而台湾人和日本人都把它视为典型的台湾画派。

姆拉登·多拉(Mladen Dolar)在他的一篇文章中提出了类似的例子。他断言,斯洛文尼亚的民族文化认同在很大程度上实际是通过其差异性建构起来的。因此,斯洛文尼亚的民族文化肖像,如浪漫主义诗人弗兰茨·普列舍伦(France Prešern ;1800-1849)、 象征主义/现实主义作家埃文·参卡尔(Ivan Cankar;1876-1918)、或者更早的A·T·林哈特(Anton Tomaž Linhart; 1756-1795),在各自的时代都受到了这样的指控:他们不配为斯洛文尼亚人。他们成为了处于今天所谓的“斯洛文尼亚”民族认同的中心之外的外人;成为了与社会格格不入的被遗弃者;并都被视为用据称是异质的思想来毒害民族实质的人。但是,数年或者数十年之后,这些作者却被看作建构斯洛文尼亚的民族认同的中流砥柱。(关于这种新指称 ,也许最具有悖论意义的例子是林哈特,他的作品《马蒂切克结婚》[Matiček se ženi]完全是剽窃法国剧作家博马舍[Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais;1732-1799]的作品《费加罗的婚礼》的,但却被视为斯洛文尼亚的“第一部”舞台剧。

诚如多拉以黑格尔为依据所说的那样,“每一种认同都是基于某种差异,即它所包含的作为其内在瞬间的、以及它所产生的作为其真理的差异。而另一方面,如果我们把这一差异当回事的话,它就会产生自身的对立面,最后是某种冲突。”[14]

如上述所示,正是这一差异促使我们对其他文化的作品建立起了某种移情关系,但这些作品必须是建立于共同的人类或人类学的特质之上的,后者虽是偶然的,但却是本质的。同样,也正是这一差异导致了艺术效果和审美效果的发生,并创造出我刚才在杜尚的例子里所提到的诗性效果。纯粹的等值或对等性永远不会出现,因为只有这种差异才会允许一件作品作为一件艺术作品和文化作品而发挥其功能。然而,不对等性也非其全部,因为这么一来,指称的链条就会断裂,新、旧语境之间就会出现断层。在这种情况下,一件人工制品就不是被再语境化,而是被遗失了。特别是当代艺术作品,这种再语境化是很难实现的,即使是它的地理、文化和民族环境所特有的公众,经常也是如此。这类情况的过剩,充斥于大众传媒之中的艺术作品及其复制品,在所有全球化语境之下极端而大量地混杂的人工制品,导致了这样一种结果:艺术和非艺术的界限变得模糊了,而艺术所扮演的角色显然已被大众文化所取代。

艺术和文化的重置和移置是一种全球化现象。这种时下愈演愈烈的过程所导致的一个结果是,我们明显缺乏一种用来区分作品的主、次方面的规范性坐标,因为艺术和文化批评已不再服务于这个任务了。因此,我们也许可以合理地说,也许我们应该依赖于这种由人类学意义上的共同特质所支持的的人类共同状态来评价判断个别作品的关联性。此外,艺术的经验其实不太是一个媒介问题,而是你和我作为两个个体的个人的、主观的体验,这点也许值得我们铭刻于心。

注释:

1. 巴图安为印尼巴厘省境内的一个旅游胜地,尤以版画出名,有“绘画村”之称。——译者

2. 参阅 Patrick D. Flores, “Razstavitev Evrope v jugovzhodni Aziji: konteksti nove sodobnosti,”2.Filozofski vestnik, vol. XXIV, no. 3 (2003), p. 160.

3. P. J. Parikh, December 30, 2004. (Email correspondence with the author of this article.)

4. 参阅 Gerardo Mosquera, “O umetnosti, globalizaciji in kulturni razliki,” Filozofski vestnik, vol. XXIV, no. 3 (2003), p. 61.

5. 参阅:Liao, Hsin-tien (Taipei), “Naturalistic and Distorted Natures,” (2003, manuscript), pp. 7-8.

6. Peter Gyoergy, “Hungarian Unofficial Art in the Period of Late Socialism,” in Aleš Erjavec (ed.),Postmodernism and the Postsocialist Condition (Berkeley: University of California Press 2003), pp. 171-172.

7. Erik Bulatov, quoted in “Interview with Erik Bulatov and Ilya Kabakov,” Erik Bulatov: Moscow(London: Parkett Publishers and ICA 1989), p. 42.

8. Arjun Appadurai, Modernity at Large (Minneapolis: University of Minnesota Press 1996), p. 4.

9. Ibid.

10. Homi Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge 1994), p. 8.

11. Martha Buskirk, The Contingent Object of Contemporary Art (Cambridge, Mass.: MIT Press 2005), p. 14.

12. Quoted in Mosquera, op. cit., p. 60.

13. 例如,参阅: Wolfgang Welsch, “Transculturality: The Changing Forms of Culture Today,” Filozofski vestnik, vol. XXII, no. 2 (2001), pp. 59-86.

14. Mladen Dolar, “Slovenska nacionalna identiteta in kultura – navodila za uporabo,” in Nacionalna identiteta in kultura (Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo 2003), p. 29.

本文原载于《外国美学》第20辑, 江苏凤凰教育出版社 2012