王建疆 | 上海师范大学人文与传播学院教授、博士生导师

赵诗华 | 上海师范大学博士生

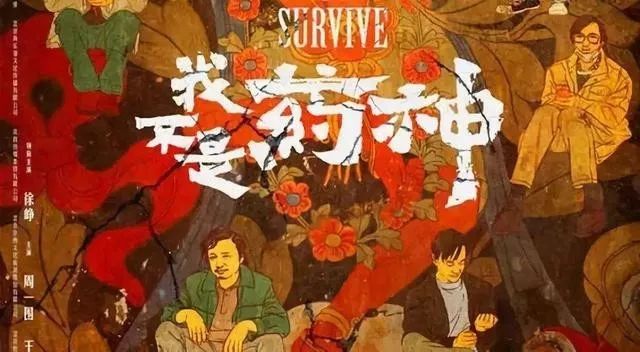

《我不是药神》作为一部现实主义力作,上映以来之所以能够赢得观众的青睐和热捧,不仅在于影片以至真至诚的情感内核击中了我们的时代之痛和生存之殇,更为重要的是它从哲学本体论角度引发了我们对“真伪”的思考:在生存和生命面前,何为真伪?在生死存亡和真伪辨识之间,你我应当何为?我们到底缺少了什么?带着这些思考,我们可以从人本主义和生命至上的价值理念出发在别现代主义的透视中寻求答案。

药的时代隐喻:生存之殇

《我不是药神》描述的是:一个生活于城市底层的保健店老板程勇(徐峥饰)靠走私、售卖保健品勉强糊口生活,在老父亲突如其来的重病压力下,他铤而走险,在慢粒白血病患者吕受益(王传君饰)的怂恿下,开始倒卖来自印度治疗慢粒白血病仿制药格列宁,在私自贩卖的过程中结识了彭浩(章宇饰)、刘牧师(杨新鸣饰)以及女儿患有此病的刘思慧(谭卓饰)等,由此走上了一条“卖假药”、放弃“卖假药”做服装生意,到重新“卖假药”,再到触犯法律锒铛入狱的人生之旅。

药是贯穿影片叙述的元主题,真伪格列宁是影片叙事得以展开的主线,围绕真伪辨认和行动是故事展开的内在动力。影片表面上体现的是特殊慢粒白血病需要特殊的格列宁来治疗,然而在其深层所揭示的是在病与药、死与生之间横亘着令人无法跨越的鸿沟,买药与卖药这一看似平常的行为在影片的叙述中似乎在诉说着一种令人绝望的悲悯和无奈。这不禁使我们想起了鲁迅先生的短片小说《药》。

鲁迅通过华老栓以人血馒头对治华小栓痨病的故事,讽刺当时民众在精神上的愚昧、麻木、自私、冷漠和无情,以唤醒民众的觉醒和自我疗救。鲁迅期望解决的恰恰是世人精神上产生的麻木不仁这种不治之症,因此,药对他来说只是一种时代隐喻。虽然影片《我不是药神》与小说《药》所讲的是不同的药,二者产生的历史境遇也不同,但它们以药为喻在揭示一种普遍存在的无奈上有着异曲同工之妙。

上世纪80年代以来,科学的快速发展、文明的不断进步给我们的生活带来了诸多便捷,使得我们在身体不出问题的前提下不再为下顿饭操心。然而,社会形态的剧烈变动所带来的医疗保障制度的不健全,却使我们无法摆脱因病致贫、因贫而亡的命运之厄。

《我不是药神》正是通过程勇等底层人物面对这种命运之厄的无奈和挣扎,深刻揭示了社会发展产生的诸多矛盾及其衍生出的人的生存之殇,这种生存之殇虽然仍在喜剧风格的轨迹中漫衍,但却是真正的悲剧表现,是徐峥“冏剧”系列的延伸,而且是脱离了“炯”(光明意)形象的真正的冏(尴尬意)剧。全剧临终,贩药的黄毛被警车追赶遭意外车祸而亡,程勇被判徒刑,就在观众准备离席的当儿,银幕上几行干巴巴的数字显示着萤火般光明的尾巴:大病保险在中国似乎已经解决。至此可以说,徐峥的“囧-炯喜剧”这次演成了真正的“囧-囧悲剧”。

然而这种由于医疗保障制度缺陷带来的生存之殇,却建立在对药品之“假”追究背后的价格虚高的真相的掩饰上,即为什么这种药在中国属于全球药价之冠?有无被遮蔽的国际人道主义组织的药物救援?

据媒体报道,《我不是药神》电影中多次被提及的神药,慢性粒细胞白血病治疗药物——格列宁,实际其通用名叫甲磺酸伊马替尼片(格列卫,glivec)。格列卫天价药引起社会激烈讨论源于2015年代购印度抗癌药事件。剧中原型陆勇2002年被确诊为白血病,而当时白血病特效药格列卫23500元/盒,“药很轻,价钱算下来是黄金的20倍”。由瑞士诺华公司生产的格列卫在中国内地每盒的售价约为23000-25800元,但在香港是18000元左右,在日本是16000元一盒,在美国大约是人民币13600元,在韩国只需9700元。为什么中国内地就要比其他国家和地区贵出那么多?这里的真相是什么?由此不难使人联想到对真相的掩饰就是对假象的开脱。

反映在该剧上,就是一个严肃的社会问题被转化为一个良心问题和道德问题,生存之殇变成了真假之辨。观众所有的同情和共鸣来自哪里?还不是对生存之殇的关注,是对生命尊严的眷顾。“印度仿制药只要200多元!”却救了无数中国的人的命,而正版的瑞士进口药却因吃不起而只能让人们看着身边的生命一个一个消逝。在生命尊严面前,真与假变得无足轻重。该影片也就是钻了生命之殇与真假之辨间的空子,延续了冏剧的魅力炫耀,成为由真假问题引起的对真假的超越,而成为对生存之殇拷问。

真假问题作为哲学命题在中国古已有之,中国先秦儒道对真和诚的强调一直延续到晚清。《红楼梦》里有言:“真亦假时假亦真,无为有处有还无”,真伪与存在之辨原是哲学命题,在21世纪的今天,它并未因时代的进步而有所改观,反之更有甚者,它严重威胁到我们的生存和当下生活。究其缘由,人的此在之本真的迷失往往因为物的遮蔽而沉沦,去弊是人的此在在世的展开和澄明。

现代文明社会中,存在的展开一方面要通过个体反思和自我觉悟使生活的本真向自我呈现,另一方面个体的生存保障,需要通过个人基本生存权得到落实而获得实现,但人的基本生存权与个人、社会及历史相互关联而显得异常复杂。《我不是药神》以血癌患者及其亲友这个群体为了争取生存为由,以他们自己的方式甚至不惜通过违法行动展开对历史境遇所构成的“真伪”畛域的反叛。

真假问题一直是阻碍中国走向现代化的陷阱。全球几乎无人不晓,中国是制假售价的大国或山寨大国,全球也没有那一个国家专门选取一天作为打假日(3月15日)的,好像中国人制假售假说谎话就是中国特色一样。实际上,全世界可能没有任何一个国家像中国一样最早重视真假问题的了。

真假之辨,一直是中国哲学关注的焦点,两千多年前的庄子就在《渔夫》中呼吁“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。故强哭者虽悲不哀,强怒者虽严不威,强亲者虽笑不和。真悲无声而威,真怒未发而威,真亲未笑而和。真在内者,神动于外,是所以贵真也。”庄子所言的“真”和“诚”,主要是指人的存在之真和人的自然情感之诚,同时我们也可以将其赋予艺术所追求的艺术之真,它与人的名利与虚妄相对,是一种本体论和价值论意义上的真。可就是真,这样一个简单而又朴素的存在,今天却成了与生存之殇密不可分的问题,不仅密不可分,而且恢诡谲怪。

影片所揭示的社会现实不仅使真假倒转,更将真与假的价值进行翻转,似乎“打假”危及生命,成为恶行,制假贩假才是善举,救民于水火。这是生存之殇引发的真诚之殇,不仅危到中国人的生存安全,也危及中国人的诚信安全和中国文化安全。这种价值观的翻转究竟是社会出了问题还是人的良心出了问题,引发我们思考的已经难于从庄子的“真诚说”中找到答案。因为,庄子所言之真,是自然本然之真,所言之诚,也是自然流露之诚,而非认知上的名实相副之实和价值判断之诚,因而相去甚远。但鲁迅笔下的华老栓们抢着给儿子吃革命者夏瑜的血,所要暗示的是农民的麻木和觉悟不高,而非生存之困,与程勇的顾客们吃不起昂贵的有效“假药”的贫困现实有所不同,一个是精神危机,另一个却是现实需求。

《我不是药神》压倒了《药》的精神诉求,直面真假之药与生存之殇的关系,而鲁迅的精神诉求却遮蔽了物质之困,也回避了人脑作为治痨病的名实之假。与鲁迅相比,徐峥更接近生存的底线,因而是活命问题,而不再是革命问题,是底线危机而非精神困惑。在“我不是药神”之后,还会不会有其他的药神?没有了药神,病人将如何获救?快一个世纪了,我们仍然未能摆脱存亡和救亡的困境。

生存底线对伦理底线和法律底线的挑战

伦理以维护生命为底线,法律以剥夺生命为极刑。在一个等级分化严重的社会中,伦理和法律往往挑战底层人的生存底线,成为维护少数人利益的工具,但容易被人们忽视的却是生存底线往往挑战伦理底线和法律底线。这就是“不要给逼急了”的真理性所在。

影片中所刻画的主要是一批来自社会底层的“小”人物——卖神油的保健店老板程勇、落魄的城市小知识分子吕受益、在夜场工作跳钢管舞的刘思慧、流浪打工有家无归的打工仔彭浩、城市底层群众精神救赎导师刘牧师以及一群在死亡边缘挣扎的癌症患者。与这些底层人物相对的是影片所塑造的药商大鳄瑞士诺华公司中国区医药代表赵立忠,靠坑蒙拐骗敛取财富的投机倒把药商张长林。影片通过“药”将二者关联起来并置于矛盾对立的中心,他们分别代表着社会基层的普通群体和社会发展中产生的资本权力。

作为弱势群体,面对瑞士天价的正版格列卫,那些癌症患者只能望洋兴叹。影片的艺术张力即在于这些弱势群体为维护个人的生存对抗市场资本的压榨、奴役而彰显出来的个体精神的崇高,这种生存之悲不同于古希腊俄狄浦斯王的命运之悲,也不同于革命者就义时的悲壮,它展现的是当代历史境遇下一群平凡的人为了能够吃上药“活着”这一本能愿望无法实现的悲哀,但同时,也表现了底层顽强的求生欲和求生之道。

影片的艺术感染力还在于底层小人物为了生存和活命抱团对抗市场资本和社会管理层面的大势力之间的对抗,在这种对抗中,影片多视角表现了凡俗人物的真和悲,揭露了市场运营中资本权力和权力资本代理人的丑与恶,呈现了市场经济发展过程中存在的理与情之间的矛盾,并暗示了这种矛盾背后潜在的权与利的膨胀和腐败以及社会公有福利制的缺位。这些处于社会底层的病患者及其家属与市场资本垄断者的对立,实际上揭示的是贫富悬殊这一特别的社会现实。

正如药贩张长林在被通缉中偷见程勇时所说:“我卖药这么多年,发现世界上只有一种病,那就是穷病!”此语虽然激烈却道出了部分社会矛盾存在的社会根源——贫穷。程勇之所以开始走上贩卖印度格林卫是因老父亲高昂的医疗费用,刘思慧因需为女儿支付高昂的医药费被逼无奈从事自己并不喜欢的工作,彭浩没有钱但为了获得仿制格林卫不得不光天化日之下进行抢劫,刘牧师为了挽救自己和患病的教友不得不违背教义协助充当翻译……

面对命悬一线的弱势群体,医药代理商人赵立忠在对峙医患时所表现出来的高傲和无礼,丝毫没有丁点人道主义,动辄即用法律来“自卫”,在公安办案会上,他义正辞严地催促公安机关侦破贩卖假药案,似乎有挟持公安办案之嫌,他在影片中所表现出来的傲慢和无礼,实质揭露的是社会发展过程中社会资本侵入社会肌体以致对社会公理的公然绑架,充分暴露了资本的贪婪和冷酷。

但事物或许真的至少有两个不同的方面。中国病人们的悲哀也同时生成了他们的生存之道,这就是坚守“活着”底线,而非什么道德的底线。活着就意味着还有明天,死了一切成灰。这是任何卫道士所欺骗不了的。道德的底线,无论被夸张得多么厉害,多么令有道德感的人惭愧,但“我要活着”却是最高的真理,是最神圣的道德。谁如果违背了这一最神圣的道德,他或她最终会被民众所唾弃。

生存之道在哪里?就在脚下,就在一丝一缕的机会中,就在不拘于正统观念的束缚,摆脱了道德的压力,甚至无视法律的制裁,只要有一丝活下去的机会,就全力争取。《药神》中为吃格列宁而吃光了存款,又吃光了房产的老病友,为了救孩子而跳钢管舞的少妇,以及慢镜头中满大街等待拯救的病人,挣扎、期待、不惜一切,这就是他们的生存之道。但是,这种生存之道的潜台词是什么?说来吓死你:“只要能活命,叫我干什么都行。”其毁灭性就在于,在生存之道面前,道德无力,法律失效。在生存底线,要修正的是道德,要修改的是法律,而非相反地去修正人的生命价值以及对于活着的愿望。因此,一个社会要想存在,就不能触碰人的生存底线,触碰了就会走向反面,这就是生存之道至高无上的地方。

生存之道在现实中不得不接受现有道德伦理观念的检验,矛盾和冲突由此在所难免。以赵立忠为代表的资本权力阶层,他们在利益的追逐中丧失基本的人性价值判断,在其眼里,格列宁就是摇钱树,慢粒白血病患者已失去人的属性,只配作为公司和个人谋取财富的手段和工具。当仿制格列宁使其利益遭受损失时,他不惜施压公安机关、操纵媒体宣传以混淆患者视听,以求利益最大化。药贩张长林在拿下印度仿制格列宁代理权后,更是极尽贪婪之欲,一度大幅涨价非法敛聚财富,这一恶行导致底层患者无力购买仿制药以致病情恶化甚至自杀。程勇得知吕受益自杀濒临死亡边缘时,源于心底的良知使其进行了彻底悔悟,在送走儿子小树后毅然踏上了灵魂的自我救赎和他救之路。

可见,在面对癌症患者的孤独无助时,以赵立忠等为代表大商业资本和来自小工商者程勇作出了截然不同的选择,他们实际上代表着良知尽失的权力资本和良知觉醒的小商人的是非价值观,这两种是非价值观反映的是社会中普遍存在的工具理性和生命价值理性的较量,刻画的是当代物质文明急速发展和工具理性制导下人们陷入物欲横行、名利膨胀、是非不分、价值错位的洪流中自我迷失的悲哀。

人类社会是由道德、法律、宗教、艺术、审美等多重价值构成的多维体,但在与存在主体的关系中,多重价值关系往往表现为相互矛盾甚至冲突。《我不是药神》通过艺术手法展现了格列卫作为药物使用过程中的医疗价值、经济价值道德伦理价值、法律尊严之间的相互矛盾。保护格列卫的发明权本是法律的职责所在,法律维护的是社会的公平正义,这种公平正义初衷是打击制假贩假促进市场公平竞争、保护民众财产和身心免受其害,但影片叙述恰恰暗射的是执法机关陷入打假与作恶的“和谐共谋”中。

影片中虽未直接点明,但有几处细节可窥一二,当刑侦队长曹斌了解印度格列卫的真实药效向郝局长汇报时,郝局长以执法必严的权威责令曹斌必须尽快抓获贩假格列卫的嫌疑人,造成熟谙案情的曹斌由于良心发现而痛苦不堪,甚至提出辞去这一打假专项行动负责人职务,以此来规劝郝局长以维护生命为重。案件侦查陷于僵局时,赵立忠亲自出席公安机关内部案情通报会,他的参会,似乎是郝局长倍感压力之下而做出的无奈之举,但却掩藏着对资本的捍卫而对生命的轻视。法的普适性本是要杜绝罪恶的发生,但是在资本权力和权力资本等外在因素介入下,它会向相反的方向转化。无视生命底线的所谓伸张正义往往会转变为制造罪恶。

影片围绕真伪格列卫而产生的伦理道德价值和法律尊严的翻转,被身患癌症等待救助的大娘道出了背后的隐情:“现在好不容易有了便宜药,你们非说它是假药,那药假不假,我们能不知道吗?”在故事情节的演进中,影片中程勇贩卖的印度仿制格列卫反而成了挽救生命的“真药”,赵立忠代理的瑞士正版格列卫成了人们难以奢望的“假药”,这里恰恰投射出的是人的生存价值在资本权力和权力资本的合谋中走向消解,反映的是依法治国在市场经济发展中的由于对生命价值的遭到轻视而导致的尴尬,其中凝结着影片对现实资本权力的控诉和对人的生命的尊重,具有强烈的人道主义情怀和现实主义的批判精神。

《我不是药神》的主角,最容易使人想起伟大作家维克多·雨果的长篇小说《悲惨世界》里的冉阿让。冉阿让因饥饿难忍而偷了一块面包,从而成为他被监禁8年而后又被终身追捕的厄运之始由。由此而升华出来的思想更明确地表现在雨果的另一部名著《九三年》中,这就是“在绝对正确的法律之上还有一个绝对正确的人道主义”。

这种人道主义与法律之间的矛盾是不会产生于前现代社会,也不会产生于社会医疗保障体系健全的现代社会的。因为就前者而言,在小农经济的社会体系中,有钱看病无钱等死属于天经地义的事。就后者而言,在现代社会保险制度下面,任何个体的医疗保障都由社会保险分摊,个人看病是社会承担的事,而非个人承担的事。因此,只有在现代、前现代、后现代交织的边界不明确的别现代社会,才有在名实分离名义下的前现代个体承担各自的医疗费用的情况。在这种别现代医疗名实相悖的现实中,才有生存之本与法律和道德伦理的纠结,在这种纠结中,是非善恶观念往往完全颠倒。

在前现代社会,生老病死本是自然而然的事情,“死生,命也,其有夜旦之常,天也”。然而,到了现代文明社会生死往往具有社会学和伦理学上的意义,对个体生命的珍视、护持和尊重是衡量社会文明进步的一个重要标尺。影片中的病患者及其家属为了能够延缓病痛的折磨和死神的降临,他们倾其所囊不惜变卖家产支付高昂的医药支出,甚至走向违法的不归路,他们对生的渴望、对生活和家庭的留念被深深地镌刻在走向死亡的奈何桥上。

在“钱就是命”的现实面前,生与死以钱为轴心,转化为买与卖的关系。程勇为了父亲能够得到有效治疗,拧着礼物请主治大夫能够给予优惠时,医生冷冷地甩了一句“那你去崇医去,别在我们这儿做。费用是医院定的,不是我定的”。影片的深刻之处将这种对生与死的冷漠态度的再现发挥到了极致,生死的价值意义被现实置换为财富的经济价值,对于处于社会底层身患重病的群体来说,生命的存在价值已转化为金钱的度量,医患关系全然已沦为钱与命的交易。

在“钱就是命”的现实面前,吕受益从对生活的渴望到绝望的过程得到了更为深刻的展现。一开始得知身患白血病打算自杀,看到儿子的出生他打消了这个念头,后面因能够吃上印度格列卫重新燃起生活的希望,当病痛日益趋于严重和恶化,在其看来,生与死对其自身来说已毫无意义,他的苦苦求生已然成为对妻儿最大的累赘,反而求死是其对妻儿生存是最大的保护和解脱,影片关于生死之界限的消融在妻儿熟睡最后一瞥的特写镜头里得到升华,方生方死,方死方生,影片的气氛营造了一种无言而凝重的悲伤,令人为之动容。这种动容就来自于比道德底线和法律底线还要紧要的良心底线,即生死底线。

打工仔彭浩的悲剧命运对这个生死主题的生命底线亦有深刻的揭示。在影片中他被塑造为一个“活着的死人”,身患重病有家而不能归的人。当程勇询问他为何不回家的时候,他冷淡地回答:“他们以为我死了,回去会吓到他们的”,而当一切皆有希望,他剃掉“小黄毛”准备回家时,却在掩盖证据顶替程勇脱罪的逃跑中遭遇车祸而亡。

以此为基准,我们不难发现,《我不是药神》所展现的是求生本能冲动与社会伦理道德观念之间的冲突和与法律的冲突。在这一冲突中,如果说前现代的生死有命观被抛到了九霄云外,那么,别现代的伦理道德教条也被弃如敝履,而代之以对生命存在的执着和对生命平等的吁求,给人更多的如何在这个社会生存下来的思考。这种思考是真正的对于现代性,即对人的价值、尊严、权利及其社会保障的思考。

“别现代”视域下的真伪之思

别现代是指似是而非、虚妄不实的现代性,是现代、前现代、后现代的杂糅体。在这个杂糅体中,由于资本主义制度和观念的进入,导致了唯利是图观念甚嚣尘上,而公共服务、社会福利、全民公费医疗的退出历史舞台,对个体的生存带来不确定因素。《我不是药神》的可贵之处在于它通过药之真伪这个“万棱镜”折射出社会发展中生死善恶观念以及人的生存境况的荒唐感,采用现实主义手法揭露了在以人为本和依法治国之间所表现出来的极端荒谬性,通过艺术再现深刻揭示了人的存在之殇的根源,为我们反思当下人的本真存在、社会急速发展所带来的诸多社会弊端提供了形象参照。

《我不是药神》不仅是对现实中生死之殇和是非之辩的启蒙,而且更是对当今中国真假困惑的启封。在影片上映期间出现的假疫苗事件,迅速地凝聚为一个社会焦点,这就是,我们这个社会还要不要真实,如何才有真实。

在当下中国,真假问题已直接关系到生命安全、食品安全、国家安全,成了生命之殇紧密相关的原生性问题。如果药品的进价和出价是公开的、真实的,人道主义救援药品的信息是公开的、真实的,国情咨询的信息是真实可靠的,那么,人的生存危机感就会大大降低,人的生命平等就会得到体现,国家安全感也会大幅提升。相反,如果信息不对称,假货满天飞,有害商品时刻威胁着人们,那么,又何来人身安全、社会安全、国家安全呢?因此,与其说《我不是药神》是一部商业片,还不如说它是一部“别现代”社会的教科书。在这部教科书里我们看到了自己的生存现状和存在危机,也看到了自己的生存之道。

倘若要讨论我们今天的生存之道,首先面临的是求真之道。因为正是社会的普遍缺乏真实性和诚信,导致了我们生存的尴尬和困境。当一个社会要靠假药来救命,要靠售假疫苗发财的时候,这个社会就成了买卖社会。在买卖社会,一切皆可买卖。什么正义、良心、真理,都可以用钱来购买。

真,是人生和社会的立身之本,是善良和美好的基础和前提。如果是假的,再甜蜜的道德说教也苍白无力,甚至会助纣为虐;再美好的事物一旦露出了金玉其表败絮其中的真相,也只能被人所唾弃。因此,影片《我不是药神》所彰显的美学理念,就是一种“求真”的哲学。这里的“真”即是上文所言的立足人本主义立场上所倡导的“真理”、“真情”和“真诚”的别现代主义哲学主张,它的内涵具体地体现在去伪存真上的认识论、以真为诚的情感本体论以及坚持以人为本的价值论。

真,包括事物的本然之真,即自然,又包括认知之真,即真理,是指科技理性中科学探讨与被探讨对象之间是否在性质和规律上两相符合,即对实然的揭示所达到的程度。除了本然之真和认知之真,还有应然之真,即真诚。真诚是人的情感之真,没有虚饰和伪装,包括理想、愿望、爱恨等,完全出自内心的价值判断。

但在现实社会中,受生存目的和生存环境的制约,尤其是社会达尔文主义的竞争观影响,遮蔽真相,弄虚作假已成常态,人们为了一己之私而背弃真知的现象在市场经济条件下大行其道。影片以写实的方式表现了投机药贩张长林,明目张胆光天化日之下雇佣打手,私自组织集会推广假药德国格列宁,欺骗广大的慢粒白血病患者,当刘牧师揭露真相时,雇佣的“保安打手”以前现代的暴力手段进行驱使。影片以幽默的方式演绎了一场江湖恩仇录似的喜剧。

现实中,这种以暴力手段贩假、制假的现象不绝如缕,如市场传销活动等。造成这种现象的根本原因还在于我们当下社会处于向现代社会转型期的别现代时期。“别现代是关于特定历史阶段和社会形态的新的表述,来源于我们这个时代的既有现代因素、又有前现代因素、也有后现代因素,但同时既不是现代、也不是后现代、更不是前现代的现实,对这个混合杂揉的时代,只能用别现代来表达。”在这种特定的社会形态下,社会经济发展的突出的表现是假冒伪劣产品横行,社会诚信阙如,真假混淆,是非颠倒,已威胁到社会的健康发展。

《我不是药神》高出一般道德说教影片的地方在于,揭示了这种真伪颠倒背后的社会原因。这就是个体不仅承担了自己承担不起之重,而且承担不该承担之重。在社会职能缺位个体无法承担的情况下,真理、真知、真情、真实,都已不再具有绝对独立的社会意义,而只具有围绕生存之殇的附属意义,社会也不再把真理、真知、真情、真实奉为圭臬。

《我不是药神》是当下娱乐至上时代坚持批判立场关注现实问题的电影,在坚持经济效益和大众审美的同时,体现了较为强烈的人本主义情结,给这个炎热的夏天带来一丝清凉,是部接地气、带有现实温度的作品。

当然其中不乏存在一些较为粗糙的演绎成份,如主题的严肃与幽默表演之间有时缺乏自然过渡。程勇与吕受益一同去教堂劝说刘牧师协助翻译的那段幽默对白显得牵强,这与吕受益身患癌症尚未摆脱病痛的角色设定不相匹配,从一定程度上有违影片珍视生命这一主题。另外,影片大团圆结局似乎显得无力,拖上了一个“光明的尾巴”。

但总体而言,这部影片的现实意义远远大于它的艺术表达,它从某种程度上较为客观地揭露了别现代时期社会精神层面和物质层面存在的真伪难辨、虚假盛行、是非倒置、公平正义缺失的现实状况,以及这种状况与生存之殇之间的关系,对珍视生命、挽救生命,以及对真诚、真知和社会良知的呼吁和重构,都具有一定的启发意义。

本文专供本刊公众号发表,仅代表作者观点,不代表本公众号立场

非经注明,文中图片均来自网络