[加拿大] 埃克伯特·法阿斯

(加拿大多伦多约克大学人文与英语学院)

阎 嘉 译

(四川大学文学院新闻学院)

尽管奥尔森的影响力在诗人和批评家当中与日俱增,但他作为教师和思想家、更不用说他作为诗人的巨大名声,仍然是一件远未得到普遍认可的事情。作为一个进入美国文学界的国外的初来乍到者,我发现迪基 对于奥尔森的诗学的嘲弄性评论,在纽约竞争激烈、较多被认可的文学圈的聚会闲聊中,成了家常便饭:评论认为奥尔森的诗学顶多是没有创意的(迪基援引了勒内·内利的《开放的诗学,封闭的诗学》) ,说他的“王牌”是要发现现代诗歌打字机的影响力。[1] 罗伯特·布莱 表达了类似的见解,他指责奥尔森“痴迷于形式主义”,把奥尔森的诗学说成是“在不同的10年里并以不同的词语重复了泰特-兰瑟姆对监狱的怀恋,”[2],并且以“保护性诗句……对非保护性诗句”的标题表达了对奥尔森的戏仿。[3]

布莱和迪基对奥尔森的诗学的评价,是我们时代典型的、已被废弃的批判气质的产物;是随着我们的道德和审美价值的瓦解似乎在增长的评判之强迫性需要的产物;是好争吵的批判姿态的产物,像他们的弄巧成拙一样自以为是,得到了观众的喝彩,他们对客观评判标准的兴趣和信任,堪与观看自由式摔跤比赛的观众的博爱情绪相媲美。看出这种批评的徒劳无益,从不亲自回应这样的批评,正是奥尔森之伟大的一部分。

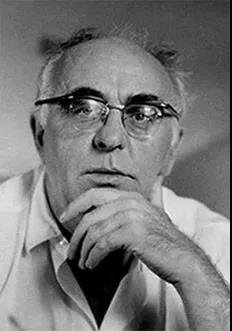

查尔斯·奥尔森

但是,倘若人们需要这样的反驳,那么,除了批评家本身以外,就没有任何人能更加令人信服地提供这样的反驳。罗伯特·布莱,以及他为“迅速遍及灵魂,从意识到无意识”[4] 的诗歌所做的辩护,并未在根本方面有别于奥尔森的诗学,除了其模糊性之外。并不令人吃惊的是,布莱近来似乎变得越来越接近金斯堡 [5],金斯堡本人则不停地赞同奥尔森的理念。虽然他没有就詹姆斯·迪基做出任何这样的断言,但他最近在赞成开放式诗歌方面的彻底转变,为奥尔森所代表的理念具有的普遍影响提供了一种更好的证明。到1964年,迪基告诉我们说,他“设想出了一种新的没有定论的……非普遍化的……使人不舒服地拼凑成的诗歌”,他巧妙地把它命名为“开放”诗。他刻画这一写作的新品种的尝试,理解起来就像是对奥尔森的某些最重要理念的出色概括,这在迪基先前对《马克西穆斯的诗》的评论中看上去还不错:

我特别感兴趣的是获得一种最适宜的“表现的直接性”,是在表现诗歌问题方面的一种极为有趣之处,那种诗会造成读者完全忘却文学判断,仅仅去体验……我希望未来会使读者越来越进入到诗句的行动和事件中去,要求读者越来越少地保持距离,越来越少地引起审美判断或道德判断。[6]

如果迪基此后宣称:他“不”知道他[那时]到底在谈论什么[7],那么,很有可能是,一种对于奥尔森的不那么有偏见的重新解读,帮助他战胜了自己的纠结。而人们认真地希望,他将这么做。他最近的“开放诗歌”大大超过了其早期作品,在我看来,创造“开放诗歌”的冲动,揭示了迪基真正的诗歌天赋。

迄今为止,这种冲动在现代艺术中几乎成了一种无所不在的现象,当然,除了奥尔森以外,还有其他人试图将这种冲动发展成为一种新的美学。例如,作曲家约翰·凯奇 和画家杰克逊·波洛克 的理念,为奥尔森所熟知。其他人,如法国小说家罗布-格里耶 和德国作曲家卡尔海因茨·斯托克豪森, 都阐述过类似的理论,那位美国诗人或许从中发现了对他自己乐于接受的首肯。奥尔森的诗学由此被认为是发展中的普遍的新美学的一部分,在其中,现代传统似乎正在逐渐达至对其自身的充分理解。在另一方面,也许还没有其他任何作家,以超过奥尔森本人的、更加广泛和更加全面的方式,讨论过这种新美学。

当然,在我们的专业知识的世界里,任何这种博学的尝试,在严格的学术意义上都不免会失败,很容易指出在奥尔森的作品中发现的舛误、误解,尤其是折中主义。然而,同样的情形也适用于类似的柯勒律治 这样的人物,他的理念对后来的几代诗人产生了持续的影响。由于根据其最广泛的意蕴去理解诗歌的意愿持续存在,有人会感谢那些给我们提供了各种洞见的人们。他们共同具有威廉·卡洛斯·威廉斯 欢迎奥尔森的论文《投射诗》发表时的那种兴奋。他给罗伯特·克里利 写信说,“[它] 似乎就是被提升起来的全部领域”。他把那篇文章的一部分登载在自己的自传中,像对其他很多人那样向克里利承认,奥尔森的洞见提供了一种满足和澄清,而他们自己的尝试曾经拒绝过那些洞见。

迄今为止,在诗人们连续的行列中去理解奥尔森,已经成了文学史的一种寻常之事,那个行列包括了庞德、克兰、佐考夫斯基 和威廉斯;人们很容易忘却,正是奥尔森本人,早在1953年艾略特 的名声和影响达到巅峰之时,就把这些诗人说成是美国诗歌伟大的和未来的传统,而艾略特的诗派则是现代文学发展中的死胡同。尽管对“美国诗歌的伟大传统”存在着意见分歧,但艾略特在1960年代和1970年代的诗人中的声望,现在看来正属于奥尔森20年前所预言的那种情况。在另一方面,就连奥尔森本人也对“前面提及的庞德、威廉斯和克兰在艾略特的光彩之后引领我们其他人继续前进”持有保留意见。

虽然他承认庞德是这种进展的开创者,但他却认为,对庞德的前辈在哲学上的理解,既是固执错误的,也是有局限的。按照奥尔森的看法,正是费诺罗萨 的而不是庞德的理念,才可能有助于哈特·克兰充分展现其诗人性情,而在新批评的掌控下却变得残废了。庞德的思想几乎是极度人类中心论的,然而,奥尔森却追随沃尔夫和怀特海一类的思想家,要追求一种“另类的自我定位”。庞德更大的重要性在于他的“方法论”(“牵涉到完成形式的必要性”),正如威廉斯的重要性在于他强调独特和具体、他的“没有任何观念但却在事物之中”一样。他们当中没有哪个为奥尔森叫做的他“对待现实的姿态”提供过一种模式:“如果我认为经验给予了我们中的任何人以方法论上的提示的话:那就是大杂烩;广告给予了我们关于当地的引导……他们都没有什么”。

埃兹拉·庞德

奥尔森的“对待现实的姿态”是以广泛的研究为基础的,其范围从核物理、非欧几里得几何学和现代哲学,直到原始文化、人类学和元语言学。不过,有一个诗人,他承认其预见到了自己理论化的一般趋势:D.H.劳伦斯,奥尔森认为劳伦斯是那一代人中惟一“有希望的”诗人。庞德最悲剧性的错误之一,就是忽视了劳伦斯,后者有可能为他提供凭直觉获得的洞见,而庞德却拒绝承认劳伦斯更为严格的批评天赋。这位美国诗人对那位英国小说家有着一种根深蒂固的厌恶;他在1913年评论说,“讨厌的人,但需要留意”[8]。碰巧,庞德没有遵循他自己的忠告,它被留给了一位后来的作家,去把现代早期英美文学中这两位最重要和最有影响的诗人的成就结合在一起。“庞德和劳伦斯越来越经得起检验,”奥尔森在1951年写道,“成了20世纪前半叶的两个巨人”。

正如奥尔森所承认的,D.H.劳伦斯在现代运动的历史上更应该得到突出的地位,远超过大西洋这一边对他的认可。他作为一种新的开放式小说的创始人[9],早在1918年就按惠特曼 的传统设想到了一种开放式的“现代诗”;这种诗没有开头和结尾,其实质在于“对即刻的纯然欣赏,生命在其源头直接奔涌而出,变成表达”。[10] 在其画作中,他预见到了抽象表现主义[11] 的冲动,而他对北美印第安人舞蹈的描述,似乎预示了音乐、舞蹈编排和多媒体艺术形式最新的发展。

更特别的是,正是劳伦斯对西方文明的批判,才对奥尔森产生了直接的影响。为了颠覆基督教的教义,劳伦斯把人的堕落说成是坠入目的论的、以未来为导向的、关于来世的思想:“到]基督的时代……所有宗教,而不是作为人生的宗教,在此时此刻成了延迟命运、死亡和事后报偿的宗教,‘似乎你就是善良的’。”[12] 对劳伦斯来说,不存在任何来世,也不存在任何永恒,只有永久的此时此刻——“不存在任何目的。意识本身就是结果。我们为达到某个地方而折磨自己,当我们到达那里时,却毫无结果,因为没有任何可去的地方。”[13] 作为抽象思想、“理念论弊端”的先驱,[14]除了基督之外,苏格拉底是对西方文明发展产生最致命影响的第二个人。“随着苏格拉底和‘精神’的出现,宇宙便消亡了。两千年来,人类一直生活在一个毫无生气和濒临死亡的宇宙中,希望死后进入天堂。一切宗教都是关于死尸和延期报偿的宗教。”[15] 劳伦斯用自己的毕生去追寻这个活生生的宇宙。像在他之后的奥尔森一样,他相信会在北美印第安人、墨西哥人中找到这个宇宙,在世界上最早的、前苏格拉底的文化中,乃至在我们自己文明的碎片中找到它。

这种追寻的一部分是追寻人类的原始语言,一种尚未被我们的犹太教与基督教、希腊的思维方式污染的语言。类似于费诺罗萨对“中国书面文字”的分析,[16] 但却未受其影响,劳伦斯把它说成是一种“旋转的意象与思想”的语言,而不是我们“进步思想的现代进程”;属于具体的象征和“图像图形”,而不是寓言的对等物或抽象的概念;是一种自发的和语义开放的实体,而不是我们“单线条的句子结构”(E.庞德),[17] 不是我们的“逻辑链条……每个完全停顿[的地方],都是标志着我们的‘进步’和我们到达某地的里程碑”。《启示录》,尤其是其早期的部分,“在那孩子诞生之前”,就让他充当这种“古老的异教文明”之语言的证明:

在其中,我们拥有的不是进步思想的现代进程,而是旋转的意象与思想的古老的异教进程。每种意象都会实现它自身的活动与意义的小循环,然后被另一种意象所取代……每种意象都是一种图像图形,而意象之间的联系或多或少是由每个读者不同地造成的。[18]

按照劳伦斯的看法,在这种原始的语言中,不存在任何抽象。而具体性具有一种神秘和充满变数的特质,相当于一切存在物彼此的关联性,或者说,是劳伦斯所说的“在永远不可估量的创造之途上相遇和经过的事物快速的瞬间联系;一切都被留在了其自身与其他事物迅速、易变的关系之中”。[19] 甚至对早期的科学家和哲学家来说,像“冷”这样的词语并不表示某种品质,而是体现了某种“现存的实体”。“冷”、“湿”、“热”、“干”“都是事物本身、实在、诸神、希腊神话(theoi)。它们造就了事物。”[20]

如果奥尔森不同意这些理论的话,那么,主要在于他对“象征”和“寓言”等词语的界定。劳伦斯称赞象征是一种“情感体验的综合体”,[21] 是神话的一个主要组成部分,而奥尔森却抨击象征主义,因为劳伦斯批评其特质是寓言性的——自从柏拉图创立其理念王国以来,这种引申性的特点已经造成了表示抽象理念的所有符号、意象和词语,而不是具体和神秘的实体——“吸取从伟大的希腊人以来一再增大的象征,最早助长了至高无上的形式世界的理念”。正是在这种意义上,奥尔森试图反驳艾略特的批评者格罗弗·史密斯,他曾经批评过威廉斯的诗歌缺乏象征性。“它并未过多考虑比尔的主张——‘不在于理念,而在于事物’——诚然,我们中的任何人都怀着一种作为‘事物’的意象,就我们所知,从来就没有这样一种作为象征的非动物”。然而,就连奥尔森也意识到了这一事实:这个词语的用法是由于对其原初意义的腐蚀。他写道,追根溯源,它“将显露出其恰当的含义:源于希腊语symbolon,‘一个符号,人们借以了解或者推断一个事物’”——甚至连劳伦斯都有可能赞同的一种意义。

不仅是象征,还有我们的全部语言,“正如从苏格拉底以来它[已经]成为的那样”,都已被这种讽喻式的进程所腐化。我们的词语已经“受到了这种趋势的折磨……而要获得抽象的意义”,[22] 原本具有累加的自发性语义实体特征的句法规则,要受制于谓语逻辑及其“理性话语模式”的系统。奥尔森表明,哈夫洛克的《柏拉图导论》(1963)是这些劳伦斯式的对一种前苏格拉底语言进行思索的证明。因为按照哈夫洛克的看法,像荷马和赫希俄德那样的诗人,都曾经使用过“一种完全不同的句法……[或]排比,在其中,诉说的词语和行动都是按照它们实际上出现的次序并排写下来的,而不是按一种叙述的或‘语法’的次序写下来的”。[23]

奥尔森为了再次附和劳伦斯,把语言与自然的疏离说成是因为“人类堕落”到了我们的科学和目的论思维方式的地步而产生的。在显得像是劳伦斯之见解的深思熟虑的“重点”(mise au point)中,苏格拉底和基督在这场虚伪的基督教神秘剧中扮演了魔鬼的角色。奥尔森在其对我们西方的历史概念的批判中进一步详细阐述了这一见解。最初,历史既不是像修昔底德提出的那样要寻求客观事实及其因果关系的相互联系,也不是基督教作家试图证明的在苦难和人类历史命运之无意义中的上帝之道。正如西方第一个、最伟大的和最后一个历史学家希罗多德所表明的,那是一种“寻找自我”,一种与此时此刻的世界有关的尝试,在那个世界中,时间“并不是一条一直向前拉到未来的直线,不是一种善与恶的逻辑”,而是一种返回到它本身。它是一种追求,受到一种没有超越的生活理念的限制,在“全神贯注于自身”中得到满足。对约翰·史密斯上校 这类作家来说,对约翰·济慈 或早期的梅尔维尔 这类诗人来说,这种原始的理解被保留在西方思想的一些孤立的时刻。不过,在总体上,我们的历史概念已经成了一种科学主张与天启臆测的自相矛盾的混合。正如奥尔森在赞同甚或期待现代哲学时最终承认的,[24] 就连黑格尔的辩证法(以及马克思的唯物论),都不过是这一原理世俗化的变体。当黑格尔把历史解释成精神的逐步显现之时,他只不过是让历史适合于一种预设的历史应当是什么的观念。“他把条件当成了结果,而不是像济慈那样把它交给最为隐秘之处(penetralium)”。

一年以后,奥尔森这位美国诗人,在罗布-格里耶所说的存在主义哲学“悲剧性的人本主义”[25]及其对生活之荒诞性与毫无意义的看法之中,发现了一种相似的犹太教与基督教天启思想的变种。正如奥尔森在《特殊的历史观》里写道的,他的总体批评最出色的片段是:

进步论的形式目的论是古老的宇宙论的神秘假设,当宇宙分解成为秩序的令人关注的证据时,剩下来的就是虚空。当那一目的崩塌时,人类就崩塌了,因而,虚空就成了留下来的惟一假设。

正如对罗布-格里耶来说一样,对奥尔森来说,历史与现实“既不是有意义的,也不是荒诞的”。[26] 既没有进步,也没有传统。“自然除了骤变之外什么都不具有”。“因此,现实的动机在于过程而非目的……是造物机遇的游戏获得的偶然成功”。这使人想起禅宗佛教的现实概念,就像这种东方宗教与奥尔森所说的“西方人的奇特预设”相反那样,西方人的预设“把人本身置于他是自然的造物……与我们……叫做客体的那些自然之造物之间”,这种预设最终导致了自然对我们自己内在的和外在的宰制。对奥尔森来说,“人本身就是客体”,人真正的作用不是掌控自然,而是努力与自然同一。此外,D.H.劳伦斯曾经率先为这种困境指明了出路——通过那些“原始的和生殖崇拜的活力与方法,它们……使之对人来说成为可能,接受有关的事物,接受直接的、自然之力,凭借自然之力生存”。

如果说劳伦斯曾经把前苏格拉底的和非西方的文化推举为那些关于人与世界之新概念的楷模的话,那么,正如奥尔森解释说的,现代科学的结果似乎指向了相同的方向。把现实说成是“绵延的”而非“分离的”(“旧体系……[包括]从苏格拉底以来一直如此的话语、语言”),那么,按照奥尔森典型的和折中的调和各种宗教的广泛性之一,非欧几里得几何学家黎曼就回归到了赫拉克利特式的“创造之连贯性”的理念,先通过济慈的“否定性的能力”被预见到,最终被海森堡的量子论改造为我们现代世界的图景:

我们的优越性在于:在济慈之后的一个半世纪,被赫拉克利特直率的眼睛和头脑发现的宇宙,已经得到了恢复……人们无法使之分离。人们必须将其置于它原本和出现的地方。并且恰当地和在运动中思索它(海森堡给了我们一些绝妙的词语来与济慈的模棱两可相匹配:不确定性原理)。

要恰当地说出物理学,人们可以抓住济慈坚持人必须处于其中的条件:……“人有能力处在不确定性、神秘性、怀疑之中……”唯有如此,你才拥有质量和动量,或者说拥有物质和运动。

此外,奥尔森相信自己处于一种有利的地位,可以发现一种得到近代语言学和人类学研究证实的济慈、梅尔维尔或劳伦斯的直觉顿悟。有费诺罗萨和沃尔夫,指引着“从旧式话语到新式话语”,有埃里克·A.哈夫洛克对前苏格拉底句法法则的论述,以及其他许多学者,诸如在克里特岛语、乌加里特语、希泰语和苏美尔语研究领域里的迈克尔·文特里斯,C.H.戈登(C. H. Gordon),汉斯·居特布罗克(Hans Güterbrock)和S.N.克雷默(S. N. Kramer)。如奥尔森所想到的西方思想史上的“惊人时刻”:

我们生活在这样一个时代,传承下来的文学在其中正在受到两面夹击,同时也受到为新话语奠定基础的当代作家的抨击,因为上述学者提供的荷马时代之前与摩西之前的文本,正是使他们自己打开眼界的东西。

众所周知,奥尔森本人进行过对玛雅文化和语言的广泛研究,正是以一种相似的学习和研究的精神,他才追求自己作为诗人和一种新语言创造者的使命。他相信,可以通过重构旧话语来获得这种“新话语”,仿效非西方语言的模式,英语最终会返回到其前苏格拉底的起源。正如费诺罗萨教导他的那样,与句法和语法相关的普遍变化,必须以口语潜在的生命活力为基础,“语言是即刻的行为……[不是]思索即刻的行为”。如同沃尔夫分析的那样,很可能是霍皮人的语言,激励他力图重组张力,以“驱动最为抽象的所有名词返回到过程——返回到行动”,并且普遍恢复“词语的动力学”[27]。因为在抽象的语义学薄层之下,存在着古老的动力潜能,以及音节这个在语言中“最没有逻辑性的”部分,提供了这种语源学潜力的直接通道。例如,我们抽象的“是”,“来自于亚利安语系的词根,‘如同’,意为要呼吸。英语的‘不’,相当于梵语的na,它可能来自词根na,意为失去、死亡。‘在’来自于bhu,意为生长”。在这个方面,“语音的和表意的”要素“仍然存在,在我们的字母语言中可以用作动力和爆发力”。对奥尔森来说,诗人的任务,就是要利用这一切。

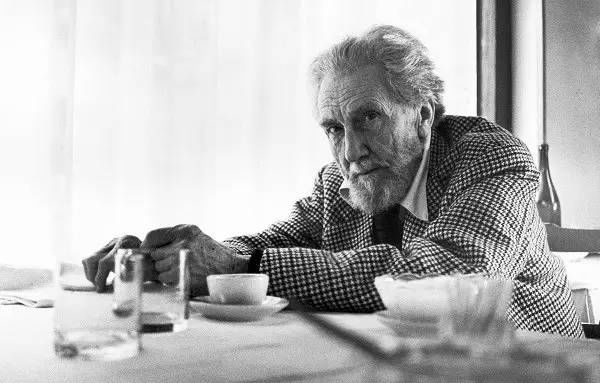

戴维·赫伯特·劳伦斯

很自然,如同这位诗人的听觉辨别出的那样,音节及其前逻辑的要素,成了诗歌最重要的要素:“诗律之王和徽章”。正是凭借其音节,而不是凭借任何预设的话语模式,词语才“在美之中被排列起来”,它凭借的是一种理疗语言学共鸣的过程,而不是智力机制的过程。“在任何特定情况下,由于存在着对词语的选择,所以,如果人们坚持下去,选择就会自发地变成让自己的耳朵顺从音节”。随着听力重新获得人类语言古老的活力,诗人的创造力源自于与“创造之连贯性”的融合,人类原始的语言曾经是这种融合的直接媒介。诗人的创造成了对这些自然力的纯然释放,诗人在创造中感到自己成了更大的宇宙之力的一部分。诗歌不是制作出来的,而是碰巧发生的,不是试图超越自然的一种抽象,而是具体化的自然事件——是劳伦斯所说的“生命在其源头直接奔涌而出,变成表达”,以及奥尔森所说的诗人的“投射行为”:

倘若他在参与到更大的力量之中时被包容在其天性之内,那么,他就能够倾听,而他的听力通过他自身,将赋予他客体所共有的隐秘……正是在这种意义上……艺术家在更广大的客体领域内的行为,将通向比人更大的范围。就人的问题而言,他开始以其全部丰富性说话的时刻,就是要……引起他所创造的事物,以便努力使之与自然事物一同发生。

诗人的“投射行为”类似于行动绘画姿势的自动状态,或者类似于最近斯托克豪森作曲中的沉思之音的释放[28]——是一种共有的冲动,对我们西方的艺术概念来说也许是相对立的,但对那些前述伟大而复杂的文化中的例子来说,则是同等的,即使它们不比我们自己的文化地位更高;如在中国和日本的书法、水墨画中那样,它们产生于艺术家身体运动中自主的自发性,[29] 或者像禅宗佛教的笛子音乐,在其中,呼吸的节奏表现了人与宇宙至关重要的和谐,决定声音的连续性。[30]

相似地,奥尔森断言,呼吸——“写作者的呼吸,在其写作那一刻的呼吸”——要成为诗人创作过程中除我们听力之外的第二个最重要的因素。他在那篇著名文章的结尾处写道,“投射诗人”,

[顺着]他自己咽喉的活动一直下沉到气息所由产生的地方,气息在那里有其根源……所有行动都发源于……那里。

正是在这里,我们触及到了奥尔森的理论化的“王牌”:即诗人,由于有了打字机,就能够“精准地表明呼吸、停顿、乃至音节的暂停、短语各个部分的并置”,因此在印刷物中映照出“表象的直接性”(怀特海),那就是诗歌的实质。以这种方式,读者将能够“读出[诗人的]作品”,倘若这会取得成功,读者就会迷恋于诗歌,而不是去分析或者评判诗歌。读者会重新经历创作的过程,分享在诗歌的词语和韵律中得到表达的宇宙之力的舞蹈。作为一种对不停的“创造之连贯性”的直接释放,可能既没有任何“连贯性的先行概念”,也没有任何预设的对“投射行为”的限制。诗歌就像波洛克的画作一样,具有“它自身的生命”,其创作者只是试图“让它表达出来”。[31] 与其说诗人写诗,不如说诗写诗人。如奥尔森所说,从诗人冒险进入“写作领域”[32] 那一刻起,“他就能够毫无痕迹地经过,绝不是诗歌在受到控制之时为它自身陈述的那一刻”。

像罗布-格里耶一样,奥尔森大概谈到过诗人“总体的主体性”,[33] 而并不令人吃惊的是发现,奥尔森在这位法国小说家之前几年,就在其介绍罗伯特·克里利的短篇小说时扩展了这个概念。奥尔森和罗布-格里耶都拥有一种“既非有意义、也非荒诞”的现实的概念。他们两人都了解描述它的困难。我们的语言,更确切地说是罗布-格里耶(在罗兰·巴尔特之后)界定为语言的社会和政治的组成部分(“写作”[l'écriture]),代表着一个密集的语义网络,它倾向于使现实服从于语言的文化、宗教或意识形态之“意涵”的“暴政”。[34] 不过,这是我们传统小说的那种语言,它因而未能使现实成为“存在于那里”的现象学存在。[35] 如奥尔森指出的,一种规范的描述,

并不是要处理真正紧要的问题:这件事情,任何事情,因某个更重要的事实而妨碍我们,它的自我存在,不涉及到其他任何事情,简言之,要求我们关注的那种特征,它要我们更了解它,了解它的特殊性。这就是我们要面对的,不是事情的质量或数量的“等级”,任何层次,而是事情本身,以及它与经历它的我们自己的关联性。

现实必须为自身发言,通过一种构成其流动和变化不可分割之部分的媒介,而不是传统小说无所不知的作者。[36] 换言之,正如劳伦斯首先意识到的,现实必须得到再次展现,而不是被描述。按照奥尔森的看法,有两种叙述技巧或者“方法”可以实现这一点。一种技巧是乔伊斯 的“退出的作者”,“我所叫做的记录只是要强调,事件本身造就了作品,叙述者待在一边,起着压力的作用,而不是作为解释者”。奥尔森在克里利的小说中发现的另一种技巧,相当于罗布-格里耶的叙述者“总体的主体性”:“总体进入……总体思索……叙述者以他自己个人的方式让自己承担解释的工作,生活就是全神贯注于它本身。”虽然正好与前者相反,但它却“以同样的结果为导向”:让现实为自身说话,“因而要再次展现小说让某个对象或人所具有的那种体验:活力与瞬间”。由于叙述者可能出现在其叙述的每个时刻,但他“总体的主体性”让他只作为其他客体中的一个客体。“而作家,虽然他是掌控者(否则艺术就什么都不是),但他仍然不过是——但仅仅差不多是——另一种‘东西’,这样,他在其中,在内部,或者在外面”。

诚然,奥尔森并不赞同极度感性之现象论与分析知性的近乎自相矛盾的结合,这有可能把罗布-格里耶的世界变成一个几何学抽象的迷宫。因为对奥尔森来说,就像对在他之前的劳伦斯来说那样,现实的实质在于它的生命力,而诗歌与其他艺术则必须分享这种活力,以便再次展现它。这种艺术概念决非知性的,它使人联想到W.施马伦巴赫界定的原始艺术最重要的原理:体现自然的万物有灵论的力量,而不是描述它外表的现象,结果,艺术成了对生命力的表现本身(“ein Ausdruck von Kraft an sich”)。[37] 的确,奥尔森要求“以原始的抽象来取代古典的具象”,一种艺术形式,即在万物有灵论世界的框架之内,成为惟一正当的宗教形式。“你就运动所能做的只有一件事情,重新展现它。这就是人们要说出来的原因,他们主宰着节奏,主宰着宇宙。而艺术是生命所拥有的惟一孪生子的原因——它惟一正当的形而上学”。

奥尔森是一位受过专业训练的舞蹈家,而正像阅读其批评的任何读者都会意识到的那样,舞蹈与节奏是他通常描述诗歌和艺术的最常见、最核心的比喻。更明确的是,他称“舞蹈是训练的基础[即承认运动是生命的行动]……而其音节文字表是其他一切的本源”。[38] 不过,他通过舞蹈意指的东西,完全不同于传统舞蹈经过培训的舞蹈编排,他发现传统舞蹈“完全是过于描述性的,因而……描述一切为舞蹈而存在的事物!——很稳定”。对奥尔森来说,舞蹈“不是模仿,而是运动”。然而,在那时,他在其《提亚那的阿波罗尼奥斯。一个舞蹈,以及一些话,献给两位演员》(1951)中阐述了这一原理,他可能只想到了“一两个”人,他们都努力要恢复舞蹈的这种原始形式。在同年的一封信里,他确认摩斯·肯宁汉是两个人之一。实际上,肯宁汉(他在1951年依然是一个不知名的、顶多是被嘲笑的艺术家)后来实现了奥尔森的诺言,成了美国最重要和最有影响的舞蹈编排的创新者。奥尔森和肯宁汉在黑山合作过,他们在那里表演了被认为是现代艺术史上的第一次偶发艺术。[39] 在他们关于舞蹈的理念中,他们两人都受到过原始文化的激励,奥尔森的阿波罗尼奥斯在上尼罗河的一个虚构的部落中找到了一位模特儿。那些“强壮的裸体”或“裸体” “直接获取自活力……[来自]一切之中半人半神的精灵的天性,包括我们自己”,因而,他们的舞蹈是对宇宙力量的一种自发的再次展现,不受任何内心原则或者预设模式的控制;每个舞者在其中都被“允许在凶猛但却分离的现象世界之中独自成为他本身”。

此外,奥尔森似乎利用了他最伟大和最重要的前辈预言式的洞见。1923年,D.H.劳伦斯造访了北美洲的印第安人,虽然他当初对他们周围的旅游业感到厌恶,但他似乎已经发现了,他们的舞蹈体现了他所设想的原始的和未来的艺术理想。他所描述的是一种原始的偶发艺术,舞蹈在其中成了一种宇宙活力的自发性释放,是“不可诉说的创造之洪水”的一部分,以及“没有开端,也没有结尾”;“演员与观众之间没有任何分离”,因而也没有任何判断,“绝对没有任何判断……因为在判断、要进行判断之外一无所有”。[40]

奥尔森写道:“劳伦斯……独自拥有真正的面具,他缺乏批评的才智,并且很有希望”。这种同时具有悖论性的和富有洞见的评论,可以当成对奥尔森自己取得的成就的恰当墓志铭。他远远超过了他那一代的任何美国诗人,为其后继者们树立了一个指引他们为之努力的目标。但是,他的启示注定会继续成为一个目标,而不会成为公认的教条。像在他之前的劳伦斯一样,奥尔森缺乏“批评的才智”和学识,无法将他的洞见与仍然作为一种结果的西方思想的主流联系起来,无论他们多么想要颠覆那主流。除了梅尔维尔、兰波或济慈之外,还有超过半打的人是这一主流的一部分。正是在这种意义上,指责布莱在控诉黑山派时提出的文化孤立主义[41],也许会被证明效果不错——似乎这有助于使奥尔森的理念返回到它们生长的土壤,因而,他那经常折中的和打破旧习惯的理论化,有可能实现其导向一种新意识和美学的诺言。但是,我们绝不应忘记这一义务:我们归功于奥尔森的成就,差不多也要归功于劳伦斯;即便就他们非常缺乏“批评的才智”而言,这为他们提供了一部分必需的勇气,以抛弃一种传统中死气沉沉的重负,那种重负经常扼杀比他们自己更加博学、更加聪明的人们的洞见。然而,就他们过早去世而言,劳伦斯和奥尔森两人或许会亲自弥补这一缺陷,并完成展现在我们面前的一部分任务。

[原文注释]

[1] Babel to Byzantium: Poets and Poetry Now (New York, 1968), p. 136.

[2] Naked Poetry: Recent American Poetry in Open Forms, ed. Stephen Berg & Robert Mezey (Indianapolis and New York, 1969), p. 163.

[3] The Sixties 8 (Spring 1966), p. 99.

[4] Naked Poetry (1969), p. 163.

[5] See for example “An Interview with Robert Bly,” The Lamp in the Spine 3(Winter 1972), 50-65.

[6] Babel to Byzantium (1968), pp. 290-1.

[7] “Craft Interview with James Dickey,”New York Quarterly 10(Spring 1972), 17-35, p. 25.

[8] The Letters of Ezra Pound. 1907-1941, ed. D.D. Paige (New York, 1950), p. 17.

[9] Cf. Alan Friedman, The Turn of the Novel, The Transition to Modern Fiction (London, 1970), p. 130 ff.

[10] Selected Literary Criticism, ed. A. Beal (London, 1967), p. 82.

[11] Cf. his“Making Pictures”(1929), Selected Essays, ed. R. Aldington (Harmondsworth, 1950), p. 301:“这在我看来是最令人激动的时刻——当你有一块空白画布和一支蘸满湿颜料的画笔之时,在你全身心投入之时。这就像跳进一个池塘——你接着就开始疯狂地游泳。就我所关心的而言,那就像在难以对付的潮流中游泳,吓得要命,非常激动,气喘吁吁,为了你认为有价值的一切而猛冲。老练的眼睛非常机灵地关注着;但那幅画由于天性、直觉和纯粹的身体动作而显得洁净。一旦天性和直觉进入笔端,画面便出现了,似乎它完全就应当成为一幅画。”See also Pollock's similar statements, quoted in Frank O'Hara, Jackson Pollock (New York, 1959), p. 32.

[12] Apocalypse, ed. R. Aldington (London, 1972), p. 32.

[13] Ibid., p. 43.

[14] Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and the Unconscious (Harmondsworth, 1971), p. 85.

[15] Apocalypse (1972), p. 46.

[16] Cf. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry, ed. Ezra Pound (1918), (San Francisco, 1968).

[17] The Criterion 9 (October 1929-July 1930), p. 475.

[18] Apocalypse (1972), pp. 43 and 45.

[19] Criticism, ed. A. Beal (1967), p. 86.

[20] Apocalypse (1972), p. 46.

[21] Criticism, ed. A. Beal (1967), p. 158.

[22] Maps, no. 4, ed. G.F. Butterick (1971), pp. 11, 10.

[23] Niagara Frontier Review (Summer 1964), p. 41.

[24] Cf. Karl Lowith, The Meaning of History (Chicago, 1949); Ernst Topitsch, Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik (Wien, 1958), Mythos Philosophie Religion. Zur Naturgeschichte der Illusion (Freiburg, 1969).

[25] Pour un nouveau roman (Paris, 1963), p. 71.

[26] Ibid., p. 21.

[27] Maps, (1971), p. 10.

[28] Cf. Texte zu eigenen Werken, zur Kunst anderer, Aktuelles, 3 vols. (Cologne, 1963-71), Ⅲ, pp. 108 f. and 313 f.

[29] Cf. Alan W. Watts, The Way of Zen (New York, 1957), p. 174 f.

[30] Cf. Weltkulturen und moderne Kunst, ed. Monika Goedl-Roth (München, 1972), p. 610.

[31] Pollock's phrase, as quoted in F. O'Hara, Pollock (1959), p. 32.

[32] Alain Bosquet's phrase, who in his Verbe et Vertige. Situations de la Poésie (Paris, 1961), p. 89 f. describes a similar phenomenon in modern French poetry.

[33] Nouveau roman (1963), p. 148.

[34] Cf. ibid., p. 24, and R. Barthes, Le Degre Zero de l'Ecriture et Elements de Semiologie (1964), (Paris, n.d.), p. 13ff.

[35] Nouveau roman (1963), p. 25.

[36] Ibid., p. 149.

[37] Weltkulturen, ed. M. Goedl-Roth (1972), p. 428 f.

[38] Maps, (1971), p. 12.

[39] Cf. Happenings: An Illustrated Anthology, ed. Michael Kirby (New York, 1966), pp. 31-32.

[40] Mornings in Mexico and Etruscan Places (Harmondsworth, 1971), pp. 62-3.

[41] Cf. The Fifties 2 (1959), p. 12.

本文原载于《外国美学》第23辑

江苏凤凰教育出版社 2014